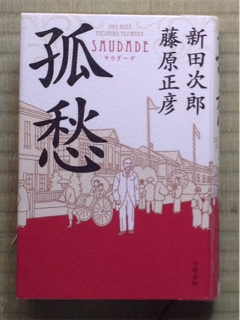

新田次郎・藤原正彦著「孤愁 サウダーデ」 を読む [本]

「孤愁 サウダーデ」(文藝春秋 2010)は 新田次郎 (1912-1980 67歳没)の死去により未完となった小説を、30年後に息子の藤原正彦(1943~ お茶の水女子大名誉教授 数学者)が書き継いで完成させた。

ほかにも小説の合作というのがあるものやら、不学にして知らない。かりにあったにしても、親子というのは珍しいのではないか。

森鴎外と於菟、露伴と文(あや)など親が小説家で子が随筆家というのは多いが、親子とも小説家というのはいられるのだろうか。

親子作家といえばアレクサンドル・デュマなどがすぐに頭に浮かぶ。「モンテクリスト伯」のペール(大デュマ)と「椿姫」を書いたフィス(小デュマ)であるが、小デュマは脚本家だったという。

親子で画家、音楽家であったりするのは、環境やDNAを考えれば自然であってそう珍しくはないけれど、コラボしたとか共同で作品をものしたというのは、あまりないとみえて聞いたことがない。

藤原親子の例は珍しかったし、引き継いだ子が作家でなく数学者だったから、自分は知らなかったが、刊行されたときは話題になったようだ。

正彦の母、つまり新田次郎の妻藤原てい(1918ー2016 98歳没)には、(自分は読んでいないが)「流れる星は生きている 」の著書がある。

新田次郎は気象庁の気象学者だったが、妻の小説が売れるのを見たことが小説を書く動機の一つだったらしいから、まあ変わった家族ではある。

藤原正彦は「国家の品格」、「管見妄語」など随筆家としても知られる。「管見妄語」は週刊新潮連載のコラムを単行本化したもので何冊か読んだことがある。自分は、たしか近刊の「出来すぎた話」を読んで知り、この本(「孤愁」)を読む気になった。

さて、その「孤愁」は、ポルトガルの軍人、外交官で文筆家だったヴェンセスラオ・デ・モラエス(1854-1829 75歳沒)の評伝である。

モラエスは、明治後期に来日し神戸でポルトガル領事をつとめた。、日本の自然、文化、女性を愛し、その日記や日本を題材にした著作で、日本の素晴しさ、日本人の美徳を世界に知らしめた。

リタイア後、神戸から徳島に移住し、亡くなった日本人妻の墓守のように暮らしその地で没した。

文学者でもありあまり知られていないが、「もう一人の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)」といわれている。

題名の「孤愁 サウダーデ」とは、「愛するものの不在により引き起こされる胸の疼くような思いや懐かしさ」のことという。

ポルトガル人が特に強く持つ心情とされるが、ロシア人など他の民族も持ついわば万国共通の一般的なヒトの感情であろう。似たものにはメランコリー 、無常感 、憂愁 、悲愁 、哀愁 、憂鬱 などがあるが、郷愁とともに語られるところが特徴的と言えるか。

「孤愁」は、文藝春秋の単行本では、630ページ。422ページまでが新田次郎の書いた部分だから、藤原正彦は後半三分の一を書いたことになる。

読む前から当然文体の違いからくる不自然はないか、書こうとしたことが変わってしまってはいないかなど気になったが、小説技法など知らぬ自分にはあれこれ言う資格はない。

長い時間をかけて父と同じ取材をして資料を集めて書いた、と言うだけに読んでいてそれなりに面白い。

藤原執筆部分は、今の日本人が忘れている日本の良さ、日本人の美徳に触れた箇所が随所に出てくる。「国家の品格」の著者である、藤原の個性が色濃くなっているのは何やら微笑ましい。

父新田次郎が心筋梗塞で倒れたとき、藤原正彦は36歳の数学者で、新婚ホヤホヤだった。父の無念を思い、引き継いで書くと宣言したものの直ぐには書けなかったという。その後30年間、資料を集め続け、ようやく、新田次郎がこの「孤愁」を書き始めた年と同じ67歳で、物語の続きを書き始めることができたと述懐している。

とくに後半は主人公の晩年を書くことになるので、36歳では難しかったろう。若者が「死にゆく者の孤独」を描くだけでも、それなりに想像力が求められる。まして67歳の父が何を書こうとしたか、テーマに迫りながら文体も近いものにするのは至難だったに違いない。

あとがきで藤原は次のように書いている。

「確かに難しい仕事だった。当初の父の書いたであろうようにというのは早々に諦めざるを得なかった。どうしても別個の人格が出てきてしまうのである。父が全力で書き、そのバトンを受けた私が全力で書く、という作品となった。

さらに藤原は「父の無念をやっと晴らした 」という想い、「父の珠玉の作品を凡庸な筆で汚したかもしれない」という危惧を持ちつつも、「一つだけ確かなことは、父との約束を三十二年間かけて果たした安堵感である。」とあとがきを結んでいる。

家族から離れ異郷に単身骨を埋めた主人公の「孤愁」と藤原一家の家族の結びつきの強さが、読み終えて対照的につよく心に残った。

この読後感は、藤原の父への強い思慕、母ていの三人の子を引き連れての引き揚げ潭、「管見妄語」に記された正彦家の家庭の話などに影響された自分だけのもので、きっと正しい読み方、良い読み手ではないような気がする。

なお、自分は新田次郎の小説を読んでいない。似たタイプの吉村昭、城山三郎などは何冊か読んでいるのだが。作品一覧をみてもあまり読みたい本がなさそうだ。「孤高の人(1969)」、「剣岳 ;点の記(1977)」といったところか。