柿の種・・寺田寅彦の「ブログ」? [本]

物理学者で随筆家、俳人でもある寺田寅彦(1878~1935)に「柿の種」という随筆がある。

友人の松根東洋城の主宰する俳句雑誌「渋柿」の巻頭に掲載された随筆である。

本人曰く「短い即興的漫筆・身辺の些事に関するたわいもないフィロソフィーレンや、われながら幼稚な、あるいはいやみな感傷などが主なる基調をなしている。言わば書信集か、あるいは日記の断片のようなもの」で、「ページの空白を埋めるために自画のカットを入れた」という。これは、いわば現代でいえばブログのようなものであろう。

文章は短い。140字とまではいかぬが、一編が1ページ前後と読みやすい。自分は見習うべき短さである。

寺田寅彦にはほかにも面白い沢山の随筆がある。いうまでもなく、学校の教科書にも載るほどだから名文として名高い。

柿の種に似たものに「東京朝日新聞」に掲載された「話の種」というのもある。こちらは1章が、柿の種よりさらに短くてツイッターに近い。しかし、中身は「今何してる?」といったものでなく、科学に関するつぶやきが多い。 科学に関するといっても、新聞に載せるくらいだからわかりやすく話題も身近な生活にちなむものが多く、われわれでも読んでいて楽しい。

好き好きであろうが、自分は「柿の種」のほうが、なんとなく日常生活、雑感が何ともブログ風で味があり、好きである。

著者はいう。「この(柿の種)「読者への著者の願いは、なるべく心の忙しくない、ゆっくりした余裕のある時に、一節ずつ間をおいて読んでもらいたい(昭和8年 6月 「柿の種」)

と書いている。そして、次の詩がでてくる。

棄てた一粒の柿の種 生えるも生えぬも 甘いも渋いも 畑の土のよしあし

随筆集などの最初の一編は、本人の思いが深いのか、なぜか心に響くのが多いものである。

「柿の種」は、「日常生活の世界と詩歌の世界の境界は、ただ一枚のガラス板で仕切られている。」と始まる。科学者であり、俳句、連句、音楽、映画論など多岐にわたる論客、で吉村冬彦のペンネームをもつ文人であった著者ならではの文章。あとは略すので興味ある方は是非続きを読まれたい。

ほかにも、たくさん面白い文章があってついほほがゆるむ。

たとえば、「眼は、いつでも思った時にすぐ閉じることができるようにできている。

しかし、耳のほうは、自分では自分を閉じることができないようにできている。なぜだろう。(大正10年3月 渋柿)

「今までにずいぶんいろいろむつかしい事も教わったが、銭というものほど意味のわかりにくいものに出逢ったためしはないようである。(昭和10年6月 渋柿)

といった具合である。

寺田寅彦といえば、夏目漱石(1867~1916)門下としても有名である。漱石「猫」の水島寒月のモデルとしての印象が強いせいか、かなり年下の感じである。実際に11歳年下ではあるが、後世のものからみると門人と言うより文豪の友人に近い感じもある。

そのわけは、どこか高等遊民風の風貌が似ていて、優れた科学者でありながら詩歌を愛した文人として、洒脱に生きた生き方、何より残された随筆などの彼の文章力にあるような気がする。

こんな感じをもつのは、私だけではないのではないかと思うがどうだろうか。

友人の松根東洋城の主宰する俳句雑誌「渋柿」の巻頭に掲載された随筆である。

本人曰く「短い即興的漫筆・身辺の些事に関するたわいもないフィロソフィーレンや、われながら幼稚な、あるいはいやみな感傷などが主なる基調をなしている。言わば書信集か、あるいは日記の断片のようなもの」で、「ページの空白を埋めるために自画のカットを入れた」という。これは、いわば現代でいえばブログのようなものであろう。

文章は短い。140字とまではいかぬが、一編が1ページ前後と読みやすい。自分は見習うべき短さである。

寺田寅彦にはほかにも面白い沢山の随筆がある。いうまでもなく、学校の教科書にも載るほどだから名文として名高い。

柿の種に似たものに「東京朝日新聞」に掲載された「話の種」というのもある。こちらは1章が、柿の種よりさらに短くてツイッターに近い。しかし、中身は「今何してる?」といったものでなく、科学に関するつぶやきが多い。 科学に関するといっても、新聞に載せるくらいだからわかりやすく話題も身近な生活にちなむものが多く、われわれでも読んでいて楽しい。

好き好きであろうが、自分は「柿の種」のほうが、なんとなく日常生活、雑感が何ともブログ風で味があり、好きである。

著者はいう。「この(柿の種)「読者への著者の願いは、なるべく心の忙しくない、ゆっくりした余裕のある時に、一節ずつ間をおいて読んでもらいたい(昭和8年 6月 「柿の種」)

と書いている。そして、次の詩がでてくる。

棄てた一粒の柿の種 生えるも生えぬも 甘いも渋いも 畑の土のよしあし

随筆集などの最初の一編は、本人の思いが深いのか、なぜか心に響くのが多いものである。

「柿の種」は、「日常生活の世界と詩歌の世界の境界は、ただ一枚のガラス板で仕切られている。」と始まる。科学者であり、俳句、連句、音楽、映画論など多岐にわたる論客、で吉村冬彦のペンネームをもつ文人であった著者ならではの文章。あとは略すので興味ある方は是非続きを読まれたい。

ほかにも、たくさん面白い文章があってついほほがゆるむ。

たとえば、「眼は、いつでも思った時にすぐ閉じることができるようにできている。

しかし、耳のほうは、自分では自分を閉じることができないようにできている。なぜだろう。(大正10年3月 渋柿)

「今までにずいぶんいろいろむつかしい事も教わったが、銭というものほど意味のわかりにくいものに出逢ったためしはないようである。(昭和10年6月 渋柿)

といった具合である。

寺田寅彦といえば、夏目漱石(1867~1916)門下としても有名である。漱石「猫」の水島寒月のモデルとしての印象が強いせいか、かなり年下の感じである。実際に11歳年下ではあるが、後世のものからみると門人と言うより文豪の友人に近い感じもある。

そのわけは、どこか高等遊民風の風貌が似ていて、優れた科学者でありながら詩歌を愛した文人として、洒脱に生きた生き方、何より残された随筆などの彼の文章力にあるような気がする。

こんな感じをもつのは、私だけではないのではないかと思うがどうだろうか。

漱石の好きだった女性 [本]

漱石「猫」の美学者迷亭のモデルは大塚保治博士というのが定説である。博士の夫人楠緒子(くすおこ)が亡くなっとき、漱石は追悼句 を詠んでいる。

あるほどの菊投げ入れよ棺の中

大塚楠緒子は明治の女流歌人 、本名久壽雄(1875-1910)享年35で夭逝した。

ひとあし踏みて夫(つま)思ひ ふたあし国を思へども 三足ふたたび夫思ふ 女心に咎ありや

「お百度詣」の反戦歌。晶子ほど大胆ではないが、つとに名高い。

若き漱石は彼女の婿候補の一人だったとか、いや恋人同士で、松山行きは、その失恋が原因だったとかいろいろ言われたこともよく知られている。

彼女が博士と結婚した後も、一説に漱石はこの美貌の夫人にひそかな恋慕の情を抱いていたとも言われる。

漱石晩年の作「硝子戸の中」に彼女のことが出てくるが、そんなことを言うのは野暮の骨頂と知れる。

「実はどこの美くしい方かと思って見ていました。芸者じゃないかしらとも考えたのです」。芸者というのは文豪の照れかと思うが、意味深な表現でもある。

自分などが言うのもおこがましいが、漱石の人物描写には定評があって男と女、恋人同士、夫婦の心理は性を問わず、時代を超えて読者の心を掴んで離さない。

とくに男性たる自分には、個性的な女性の描写については強く惹かれるものがある。背景として幼時に別れた 生母、大塚女史との交際、悪妻と誤解された鏡子夫人への愛など多くのことが指摘されているが、小説に登場するヒロインたちは多彩で、かつそれぞれが魅力的だ。

たとえば「趣味の遺伝」寂光院に亡き友人の墓参に行って出会う美しい女性の描写はどうだ。「眼の大きな頬の緊った領(えり)の長い女である。右の手をぶらりと垂れて・・・・。」

「草枕」の出戻り女の那美さん、「虞美人草」の小夜子、藤尾、糸子、「三四郎」の美禰子、「それから」の三千代・・・・・。

ところで、文学論からおよそかけ離れるが、漱石はいったいどんな女性が好きだったのだろうか。やはり楠緒子タイプだろうと思うのは衆目の一致するところであろう。

漱石は親しい友人に自分で描いた水彩画の絵葉書をたくさん送っている。その中に髪の長い女性を描いたものが何枚か残されているが、それらの絵からはもちろん理想とした女性を窺い知ることは出来ない。

しかし、それだけに想像するのは勝手だ。

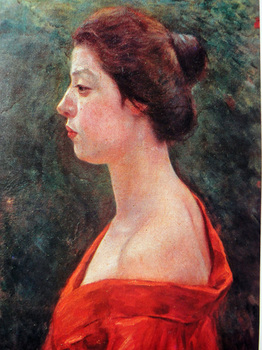

この絵は、ある本に載っていた夏目漱石が〈日本の女の品位ある画〉と評した黒田清輝 「赤き衣を着たる女」である。

自分も文豪の好きだったのはきっと髪の長い、漱石の好きだったという百合の花(下のような漱石の描いた百合の絵もある)のように楚々とした女性だとは思うが、その一方で何故かこんな女性だったのではないかとも思う。

根拠は無い。

強いて言えば「日本の女の品位」という言葉か。

エッセイを読む愉しみ [本]

エッセイを好んで読む。

選び方に決まりはなく、近所の阿佐ヶ谷図書館の棚で手に取り、目次と奥付けをみるだけその日の気分で借りてくる。たまに読みたい本があって図書館のHPや図書館での検索して探したりするが、ごく稀れである。

2度借りを良くするので、備忘のために本の題名と著者、出版社だけPCに記録している。借りて来て途中まで読んで、なんか読んだような気がするなと思って、検索するとたちどころに判明する。

時々その記録を見ると、読むのはやはり小説家の書く随筆が一番多い。

本業の重たい小説を書く合間にでも書くのやら、と思うと読む方もなんとなく気楽だ。めったには無いが作品に取り組む姿勢や書きたかったことなど、創作の機微に触れられたりすることもあり、運が良ければときどきそういった面白い文章に出合う。何よりさすが作家だから文章が読み易いのが頭の固くなった年寄りには有り難い。

エッセイを書くのは、何も小説家や詩人など言葉のプロばかりでは無いのは言うまでもない。大学教授、医師、画家、サラリーマン、主婦。あらゆる職業、というより全ての人が書く。まれに俳優など背後にゴーストライターを疑うようなものも・・・無いとは思うが、読んだことが無いので分からない。

エッセイの中味と書き手の職業に強い関係があるかといえば、それは無い。しかし、雑誌などのコラムでは、良いエッセイを書いているこの人の職業はなんだろうと気になることはしばしばある。しかし匿名のコラムやエッセイを読むことは少ない。作者名を見て必ず本を選択している。従って、どんな職業の人か分かっていて読むことになる。大勢の人が書いているエッセイ集でもたいてい最後に肩書きが書いてあるのが普通である。

教授が教育について、医師が医療を、画家が絵画を、サラリーマンが会社を、主婦がハウスマネジメントをテーマにエッセイを書けばさすが、知らないことも多く確かに「読ませること」を書く。読者は自分の生活と違ったもう一つのバーチャルな生活、世界を楽しめる。

しかし、本業や生活、そのたつきをまったく感じさせない随筆の中に面白いのが多いのもまた事実である。その意外性を思い知らされることも多い。これはこれで興味深いことだ。

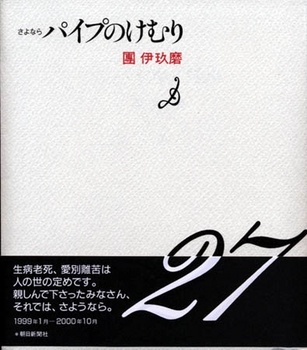

さて、思い出してみるに通勤電車のなかでだったけれど、自分が最初に面白く読んだのが、作曲家、団 伊玖磨「パイプのけむり」。アサヒグラフに掲載されたそうだが、読んだのは単行本だった。何せ博識と独断にも近い見識。若かった自分からみて、えらく格好がよかった。

題名に「続々」とか、「またまた」とか付け加えて長い間にわたって出版された。結局全部読んだと思う。

随筆はこのように新聞、雑誌、タウン紙、企業PR誌、機内誌などに掲載されたエッセイが纏められて単行本になるのがほとんどだが、なぜか単発のそれと纏められたものとは微妙に違うような気がする。有能編集者のマジックか、複数のテーマがあり、前の方が後の方に影響するのか。

ずっしりと手に重い本のページめくりの楽しさ、洒落た美しい装幀も関係ありそう。こればかりは、電子書籍では味わえない。

阿川弘之、岸田 秀、山本夏彦、多田富雄、池内 紀など自分より年上あるいは同年配の随筆の名手の方がどちらかといえば、若い人の書いたのものより多い。テーマも「老い」が多い。年齢のせいだ。

女性にももちろんエッセイ上手が多く、テーマや関心の対象に男性とはまた違いがあるような気がする。やや少なからず動機不純であるが、その違いを知りたいこともあって読む。白州正子、柳澤桂子、最近では佐野洋子などなど。

加齢に伴い、読む随筆の書き手も前に読んだりして、つい知っている人ばかりになりがちで、絵や詩歌などどうしても日頃自分の興味、思考に沿ったものを無意識に選ぶようで、明らかに偏りが目立つ。かつそれが最近とみに強くなる傾向にある。早くいえばマンネリ化しているので、脱却をしきりに家人から言われている。そうしなければなと思う。

それにしてもエッセイスト,コラムニストという肩書き、職業もあるようで、何やら良い文章と面白い話が聞けそうだが、余り読みたい気が起きないのはどうしてか。

エッセイとコラムの違いもわからず、楽しく良く読むわりにはすぐ中身を忘れてしまうくせに、われながら性懲りもなく飽きもせず読むものだなとしみじみ思う。なぜ、こんに愉しいのだろうか。

ドナルドキーン [本]

ドナルド・ローレンス・キーン(Donald Lawrence Keene, 1922年6月18日- )は、アメリカ系日本人の日本文学研究者、文芸評論家。2008年に文化勲章受章。

日本文化を欧米へ紹介して数多くの業績を残した。なにやら、このところこの人が気になっている。きっとこの人を知れば世界、と言っても欧米であろうが、から見た日本、日本文化、日本文学のことが少しは分かりはしないか、と思うのである。

2011年3月11日発生した大震災を契機に、コロンビア大学を退職した後、日本国籍を取得し日本に永住する意思を表明した。2011年9月1日には永住の目的で来日し「家具などを全部処分して、やっと日本に来ることができて嬉しい。今日は曇っているが、雲の合間に日本の畑が見えて美しいと思った」と流暢な日本語で感慨を述べ、また東北を訪れ仙台市の講演など被災地を訪問して被災者を激励したいとも話していると新聞で読んだ。 日本が好きということがまっすぐに伝わってくる。

最近、ドナルドキーン著「声の残り 私の文壇交友録 」 (朝日新聞社)を読んだ。

三島由紀夫との交友談が面白い。

三島由紀夫が自死する直前にドナルドキーンに書いた手紙に「小生たうとう名前どほり魅死魔幽鬼夫になりました。」とあって、キーンは次のように書いている。

<彼は私の名前に「鬼院」という文字を当てていた。その「仕返し」に私が先ほどの名を、彼に進呈したのである。>

上記の新聞記事によれば、氏は日本に帰化した後は氏名の漢字表記を鬼 怒鳴門(キーン ドナルド)にする予定であるとも発言しているとあった。

確かに「鬼院」では抹香臭い。「鬼」一字の方が良い。後の「怒鳴門」ともよく響き合う。

「鬼 怒鳴門」は彼の日本文化、その世界への紹介に生涯を捧げた強い思いとそれに要した長い時間が込められているような気がする。

それにしても一方の魅死魔幽鬼夫はあまりにぴったりしていて頂けない。酒鬼薔薇何某よりは、よほどまともではあるが。

サッカーの選手や力士など外国人の人名も良く漢字をあて活躍している人が多いが、ドナルドキーンはこれを名乗るわけでなく一種の遊び心であろうが面白いと同時に、さすが1922年生まれ卒寿翁の余裕だなぁとしみじみ思う。

耄碌寸前 [本]

この頃老人もの随筆をよく読む。最近読んだものの中ではこれが出色だと思う。

鷗外長男である1890 年生れの森於菟が表題の随筆を書いたのは、彼が満71歳の時で今の私は同い年である。彼は医者でそれも基礎医学の解剖が専門だが名文家。抑えた静かな文章にユーモアがちりばまれていて、さすが文豪の子である。上等な文体である。1967年昭和42年没、77歳。

「私は自分でも自分が耄碌しかかっていることがよくわかる」という書き出しではじまる。そうそう、わたしもだと同感する。

「記憶力がとみにおとろえ、人名を忘れるどころか老人の特権とされる叡智ですらもあやしいものである。」うん、そうそう。

「ただ人生を茫漠たる一場の夢と観じて死にたいのだ。」と言い、

「私は死を手なづけながら死に向かって一歩一歩近づいて行こうと思う。

若い時代には恐ろしい顔をして私をにらんでいた死も、次第に私に慣れ親しみ始めたようだ。私は自分がようやく握れた死の手綱を放して二度と苦しむことがないように老耄の薄明に身をよこたえたいと思う。」と書く。

みすず書房の解説はドイツ文学者でエッセイストの池内 紀。私と同年の1940年生れ。この人も名文をものす。私は好きでよく読む。

余談だが私と氏の生年は紀元2600年。同級生には紀一、紀之、紀四郎とやたらと紀の文字が多い。紀二六君というのもいた。鈴木君と呼んでいたが名前を何と読んだかいまも思い出せない。ほかに「紘」の付く名前も多い。八紘一宇からとったものである。紘平、紘一郎・・・。

また、小学校の同級性に渡辺日独伊君もいた。「ヒトイ」君である。当時の世の中の雰囲気、風潮を如実にしめしているが、70余年後の今そのことに気付くひとは少ない。私は現役の頃、あなた昭和15年生れでしょ、と当てたことが何度かある。

私と同年の解説者、紀オサム氏は、解説の最後に、「いずれにせよ死の観念一切を尻目にかけて、一種たのしい軽みといったものに統一されており、その客観ぶり、遠近法の独特さは、鷗外的な「無私」よりも、なお一段深いような気がしてならない。」と書いている。

素直に胸に落ちる評である。

池田晶子 [本]

図書館でふと池田晶子著「知るより考える」新潮社を手にとった。

サブタイトルのフィロソフィカル エッセイが気になったようにも思う。哲学的随筆とは大仰な・・・、つまりこの著者を知らなかったのである。絵本作家の池田あき子なら読んだことがあったのだが。

「死に方は、自殺、他殺、病死、事故死の4つしかない。」

「この世に100%は存在しない。絶対確実100%は、我々の死亡率だけである。」

「人は、自分が見たいものだけを見ている。」

「世界は、「その人の」世界でしかあり得ない。」

読んでみると、感覚的にはどことなく合うなぁ、というのが第一印象であった。

杉並図書館のサイトで別の著書を検索して予約した。何日かしてメールで連絡あり、借りて読んだ。

「暮らしの哲学」毎日新聞社、「死とは何か さて死んだのは誰か」 毎日新聞社」、「あたりまえなことばかり」 トランスビュー」、「14歳からの哲学 考えるための教科書」トランスビュー、「睥睨するヘーゲル」 講談社、「新・考えるヒント」講談社、「魂を考える」法蔵館。

在ることの不思議、生きるということ、死とは、を繰り返し、繰り返し日常生活の言葉で問いかけ、深く考えよと説く。

彼女は1960年生まれ、慶応義塾文学部哲学科卒。2007年46歳の若さで急逝した。

彼女の言いたかったことは明確だが、全て理解出来たかどうか自信は無い。なにせ「哲学」的だ。

ただ、以下に引用するようなところは、感覚的にわかる。著者の若さを思うと脱帽である。

「閉じこもると、開かれるのだ、己の魂が。そこに宇宙大の広がりをもって。ねむりによって私は、私ひとりの宇宙になれる。眠りによってこそ人は、ひとりきり宇宙に浸れるのだ。

私もまた自分の死を考えたことがない。うまく考えられたためしがない。なぜなら、死は無だからである。無は無いからである。無いものはどうしたって考えられない。それで私は死のことを、ある時からやめにした。ために、人生に不安を覚えることがない。人は、無いものを不安がることはできないからである。代わりに、生きていることそのことが、力強き虚無となった。生きるということは、虚無を生きることなのだと知った。だから、震災にも戦災にも大不況にも動じない。既に死んでいるからである。」(睥睨するヘーゲル)

何冊かの著書を読んで、本論とは離れるのだが、強く心に沁みたことがふたつあった。

ひとつは彼女の父親のこと。

父君はA新聞社の論説委員。どうやら彼女は父親似のようだ。彼が病を得て読んでいた本がオマル・ハイヤートの「ルバイヤート」。不勉強で知らなかったが古いペルシャ・イランの有名な四行詩とのこと。もしかしたらと思って、青空文庫でさがしてみたら見つかったので電子書籍で早速読んだ。強烈な厭世観と酒への惑溺をながながと詠ったものだ。

「もともと無理やりつれ出された世界なんだ、生きてなやみのほか得るところ何があったか?

今は、何のために来り住みそして去るのやら わかりもしないで、しぶしぶ世を去るのだ!」と言った具合である。父親の愛読書ルバイヤートは娘の思考となにやら通底しているのではないかという気がした。実際に彼女は酒を呑みながら「考える」という。

もうひとつは、彼女の飼っていたコリー種の犬との交流。

「犬とは犬の服を着た魂である。そして、人間とは、人間の服を着た魂である。」とまで言う。

自分がこどもを産むなど考えることも出来ぬ、と言い切る彼女が自分の中に入りこむのはごく自然なことのように思えるが、一途に犬に寄せる愛情の強さには驚かされた。猫に遊んでもらっているわが身には、ねこといぬの違いはあれど、彼女の気持ちが痛いほど分かるのだ。

美人(写真によれば実際に美貌の持ち主である)薄命というが、若くしてこれだけ死を考え生を考えた彼女が長生きしたならどんなことを考え、どんな「哲学的エッセイ」を書いてくれたろうかと思うと残念無念としか言いようがない。

サブタイトルのフィロソフィカル エッセイが気になったようにも思う。哲学的随筆とは大仰な・・・、つまりこの著者を知らなかったのである。絵本作家の池田あき子なら読んだことがあったのだが。

「死に方は、自殺、他殺、病死、事故死の4つしかない。」

「この世に100%は存在しない。絶対確実100%は、我々の死亡率だけである。」

「人は、自分が見たいものだけを見ている。」

「世界は、「その人の」世界でしかあり得ない。」

読んでみると、感覚的にはどことなく合うなぁ、というのが第一印象であった。

杉並図書館のサイトで別の著書を検索して予約した。何日かしてメールで連絡あり、借りて読んだ。

「暮らしの哲学」毎日新聞社、「死とは何か さて死んだのは誰か」 毎日新聞社」、「あたりまえなことばかり」 トランスビュー」、「14歳からの哲学 考えるための教科書」トランスビュー、「睥睨するヘーゲル」 講談社、「新・考えるヒント」講談社、「魂を考える」法蔵館。

在ることの不思議、生きるということ、死とは、を繰り返し、繰り返し日常生活の言葉で問いかけ、深く考えよと説く。

彼女は1960年生まれ、慶応義塾文学部哲学科卒。2007年46歳の若さで急逝した。

彼女の言いたかったことは明確だが、全て理解出来たかどうか自信は無い。なにせ「哲学」的だ。

ただ、以下に引用するようなところは、感覚的にわかる。著者の若さを思うと脱帽である。

「閉じこもると、開かれるのだ、己の魂が。そこに宇宙大の広がりをもって。ねむりによって私は、私ひとりの宇宙になれる。眠りによってこそ人は、ひとりきり宇宙に浸れるのだ。

私もまた自分の死を考えたことがない。うまく考えられたためしがない。なぜなら、死は無だからである。無は無いからである。無いものはどうしたって考えられない。それで私は死のことを、ある時からやめにした。ために、人生に不安を覚えることがない。人は、無いものを不安がることはできないからである。代わりに、生きていることそのことが、力強き虚無となった。生きるということは、虚無を生きることなのだと知った。だから、震災にも戦災にも大不況にも動じない。既に死んでいるからである。」(睥睨するヘーゲル)

何冊かの著書を読んで、本論とは離れるのだが、強く心に沁みたことがふたつあった。

ひとつは彼女の父親のこと。

父君はA新聞社の論説委員。どうやら彼女は父親似のようだ。彼が病を得て読んでいた本がオマル・ハイヤートの「ルバイヤート」。不勉強で知らなかったが古いペルシャ・イランの有名な四行詩とのこと。もしかしたらと思って、青空文庫でさがしてみたら見つかったので電子書籍で早速読んだ。強烈な厭世観と酒への惑溺をながながと詠ったものだ。

「もともと無理やりつれ出された世界なんだ、生きてなやみのほか得るところ何があったか?

今は、何のために来り住みそして去るのやら わかりもしないで、しぶしぶ世を去るのだ!」と言った具合である。父親の愛読書ルバイヤートは娘の思考となにやら通底しているのではないかという気がした。実際に彼女は酒を呑みながら「考える」という。

もうひとつは、彼女の飼っていたコリー種の犬との交流。

「犬とは犬の服を着た魂である。そして、人間とは、人間の服を着た魂である。」とまで言う。

自分がこどもを産むなど考えることも出来ぬ、と言い切る彼女が自分の中に入りこむのはごく自然なことのように思えるが、一途に犬に寄せる愛情の強さには驚かされた。猫に遊んでもらっているわが身には、ねこといぬの違いはあれど、彼女の気持ちが痛いほど分かるのだ。

美人(写真によれば実際に美貌の持ち主である)薄命というが、若くしてこれだけ死を考え生を考えた彼女が長生きしたならどんなことを考え、どんな「哲学的エッセイ」を書いてくれたろうかと思うと残念無念としか言いようがない。

阿佐ヶ谷文士村 [本]

図書館はいいなと思う。成長期待の電子書籍が定着する迄には、たっぷり時間がかかりそうだから依然として、我々庶民の宝である。家人は、行政で一番良いのは図書館、一番有り難いのはごみの収集としょっちゅう言う。同感である。大事にしなければならない。

図書館も自治体によって、力の入れ具合がおおいに違うような気がする。杉並区には17もあるが、中野区には8つしかない。区の面積の大小ありといえども、半分以下の数だ。中野区立鷺宮図書館が家からは一番近いが、蔵書も少なくゆったりしたムードがないと自分には思えるので、良く利用するのは、杉並区立の阿佐ヶ谷図書館である。ここは、家から歩いて10分くらいの、わが散歩道にある。

庭も木立が少しあって、窓からの眺めも雰囲気もたいへん結構である。

この図書館は小さなごく普通のものだが、「阿佐ヶ谷文士村コーナー」というのがあるのが特徴である。

図書館のHPには、

「 杉並区の阿佐ヶ谷のあたりは、かつて数多くの著名な文士が活動していたところです。

大正12年の関東大震災以後、東京西部の新興住宅地となった阿佐ヶ谷・荻窪界隈には、井伏鱒二をはじめ青柳瑞穂、伊藤整など多くの文士が移り住んできました。

戦前から戦後にかけての激動する時代の中で、これら文士の方々は、数々の文芸誌を刊行しています。

そして「阿佐ヶ谷会」という交遊の場を設け、たがいに影響し合いながら文学への情熱を燃やし、独自の創作活動を展開しました。

阿佐ヶ谷界隈を土壌に培われた文学の収穫は大きく昭和文壇史の一側面を彩りました。

杉並区立図書館は、日本の詩歌、小説、その他のあらゆる文化や芸術の動向を左右してきた多くの文士たちの存在を誇りに思い、その資料を収集・保存してきました。

これからも彼らの業績を顕彰するとともに、関係資料を区民の文化遺産として継承していきます。」とある。 https://www.library.city.suginami.tokyo.jp/TOSHOW/html/BUNSHI/index.html

東京の文士村というと阿佐ヶ谷はむしろマイナーで、何と言っても田端と馬込の文士村の方が有名だ。

早稲田、新宿、浅草、本郷などにも多くの作家が暮したが、なぜか余り文士村とは言わない。文士村と呼ばれるのには、何か共通の何かがあるのかもしれない。

阿佐ヶ谷文士村の面々は、井伏 鱒二、 新庄 嘉章 、青柳 瑞穂、 太宰 治、伊藤 整 、田畑 修一郎、巌谷 大四、 外村 繁 、臼井 吉見 、 中野 好夫 、小田 嶽夫、 火野 葦平 、亀井 勝一郎 、古谷 綱武 、 河盛 好蔵 、 三好 達治 、 上林 暁、 村上 菊一郎、木山 捷平 、安成 二郎、蔵原 伸二郎

などというが、はずかしながら自分は、ほとんど作品を読んでいない人ばかりだ。

自分の興味があることだけ、あるいは随筆ばかり読んでいると読む本が限られ、同じ本をまた借りてきてしまったりする。日頃、少しは、ジャンルを広げなさいよと家人に言われているので、この中から始めてみようかと思ったりしているが、まだ実行していない。

かつて阿佐ヶ谷には、「ピノチオ」という中華料理店(当時は支那料理店)があって、文士達の溜まり場であったという。いまの阿佐ヶ谷駅北口付近らしいが、もちろん残っていない。

特に井伏鱒二を中心とする「阿佐ヶ谷会」なるグループの作家たちがたむろして、好きな将棋を肴に酒を酌み交わし、談論風発、生活と文筆の憂さを晴らしたのであろう。

井伏鱒二は「荻窪風土記」(筑摩 井伏鱒二全集27巻 )で書いている。

「この店、もう止すことにしたいんです」と言ひ難そうにサトウさんが言った。私はピノチオが店を止すと、阿佐ヶ谷で借金のきくところが無くなってしまふ。止されては困るので「君は常連客のことも少し考えろ」と言った。

文士村の形成には、「つけ」のきくこのような店があることが、ひとつの必要条件なのかもしれない。

余談ながら、「阿佐谷」の表記は、住所に用いられているが、地名などには阿佐ヶ谷が使われている。両方あって紛らわしい。元々は、桃園川の浅い谷地であったことから、「浅が谷」と呼ばれていたとか。荻窪とか天沼とかこの辺りはもともと低地だったと思われる。

さて、現在のの阿佐ヶ谷周辺を散歩すると、南口から青梅街道の杉並区役所までと、北口から練馬中村橋に向かう中杉通りが北に伸びている。道の両側に見事な欅並木が続いている。また、駅のそばに、旧阿佐谷村の鎮守の神明宮がある。日本武尊が東征の帰途、この阿佐谷で休息し、後に武尊の武功を慕った村人が一社を建て、伊勢神宮を勧請したのが始まりと伝えられている。両方とも散歩にはうってつけだ。

駅からつづく阿佐ヶ谷商店街(パールセンターからすずらん通り)は七夕祭で有名になった。一角に「高円寺純情商店街」の作者、ねじめ正一のねじめ民藝品店があって時折り覗く。

しかしながら散歩中に、文士村を思い起こすようなものは、むろんいまや何もない。

東京の文士村で最も有名なのは、馬込文士村、ついで田端文士村である。

まずは、馬込文士村。

馬込から山王にかけての一帯(現在の大田区南馬込、中央、山王)には、大正末期から昭和初期にかけ多くの文士、芸術家が住んでいて、互いの家を行き来し交流を深めていたという。次第にこの周辺をひとは「馬込文士村」と呼ぶようになる。

いまでは想像も出来ないが、当時のこの辺りは、武蔵野の面影を残して、静かな田園風景が広がっていたといわれる。

かつて文士達が歩いた坂のある道は、彼らの散歩道でもあった。今、文士たちの住んでいた場所にはモニュメントが置かれ、彼らの足跡を訪ねることができるように整備されているというが、残念ながら、まだ訪れる機会がない。http://www.magome-bunshimura.jp/

馬込文士村の文士・芸術家は多勢いて、文学、芸術に不勉強な自分でも知った名前がある。もちろん知らない名前も多いが。

石坂洋次郎、稲垣足穂、今井達夫、宇野千代、尾崎士郎 、片山広子、川瀬巴水、川端茅舎、川端康成、川端龍子、北原白秋、衣巻省三、倉田百三、小島政二郎、小林古径、榊山潤、佐多稲子、佐藤朝山、佐藤惣之助、子母沢寛、城左門、添田さつき、高見順、竹村俊郎、萩原朔太郎、日夏耿之介、広津柳浪、広津和郎、藤浦洸、真野紀太郎、 牧野信一、真船豊、間宮茂輔、三島由紀夫、三好達治、室生犀星、室伏高信、村岡花子、山本周五郎、山本有三、吉田甲子太郎、吉屋信子、和辻哲郎などである。

http://www.lib.city.ota.tokyo.jp/o_magome_ha.html

他方、田端文士村である。

田端周辺も明治の中頃、雑木林や田畑の広がる閑静な農村であったことは、容易に想像出来る。

上野に東京美術学校(現、東京芸大)が開校されると、次第に若い芸術家が住むようになった。明治33年に小杉放庵(画家)が住み、36年に板谷波山(陶芸家)が田端に窯を築くと、その縁もあって、吉田三郎(彫塑家)・香取秀真(鋳金家)・山本鼎(画家・版画家)らが次々と田端に移り住む。画家を中心に「ポプラ倶楽部」なる社交の場も作られ、まさに<芸術家村>となった。

そこへ大正になって、芥川龍之介、室生犀星(詩人・小説家)が転居してくる。続いて、萩原朔太郎(詩人)・菊池寛(小説家)・堀辰雄(小説家)・佐多稲子(小説家)らも田端に住むようになる。明治の芸術村に始まり 、大正末から昭和にかけての田端は<文士村>としての一面を持つようにもなった。

上記の二つに比べ、芸術村の色彩が濃い感じがするのが特徴と見られる。

駅の近く北区田端6丁目に田端文士村記念館がある。

http://www.kitabunka.or.jp/kitaku_info/rlink/work-bunsimura

三好達治は阿佐ヶ谷と馬込文士村、佐田稲子、室生犀星、萩原朔太郎は馬込と田端文士村のふたつに居を構えていて興味深い。

蛇足 。わが阿佐ヶ谷文士村にしても、馬込、田端文士村にしても、おなじムラながら原子力村なぞよりよほどマシな話題である。

ミステリー依存症 [本]

このところ暑くて体調不芳である。冷房を適切に使用しながら日々ゴロゴロしている。頭が錆びつきボーッとして、一日一回の午睡のときが自然にやってくるのは暑さだけでなく年のせいでもある。

この暑い中、家人が良く読んでいたミステリーを、ちょっと借りて読んだら病みつきになって、図書館で次々と借りて来て読んでいる。この作家のものは、阿佐ヶ谷と鷺宮の二つの図書館の棚においてあるものは大方読んでしまった。どうもミステリーというのは、麻雀やパチンコのように中毒になるようだ。やらずにいればやらなくとも良いが、やるとまたやりたくなるというあれだ。酒、タバコとはちょっと感じが違うが。

推理小説は一つ読み終わると、また別のものを読みたくなる。その代わり前に読んだ内容は、すぐ忘れてしまう。

杉並区図書館HPで著者名をキーに検索すると、あるわ、あるわ、500冊くらいある。もっとも同じ本を幾つかの出版社が発行したり、文庫本になったりしているので正味は半分位とみた。

作者も書くほうで依存症になったのではないかと訝る。ミステリーもそうだが、シリーズ物はパターンさえ確立すれば量産も可能なのだろう。一種の定型による量産。

まだ読んでいない本を10冊ほど予約すると2、3日でいつも行く阿佐ヶ谷図書館を受け取り窓口にして、「予約取り置き」とメールが来る。

まだ読んでいないものは、阿佐ヶ谷図書館とは別の図書館の蔵書のようだ。杉並区には17の図書館があるので、予約すると他から集めて呉れるシステムがあるらしい。

してみると、図書館の本というのはどういう基準でそれぞれ棚におくのであろうかと、余計なことが気になった。

なぜミステリーは、この年寄りでも面白いかを考えた。書き手が、エンターテインメントに徹しているからだろうと推察するが、肝心の謎解きやトリックと言っても似たようなもので、それほどの意外性というものはない。殺人事件の社会的背景も、この年になるとそんなものだろうという感じである。時折書かれている雑学的な薀蓄には面白いものがあるが、ミステリーでなく普通のエッセイにもそれはある。

自分の場合はどうやら、舞台となる土地がかなり重要だ。現役時代は地方転勤が多く、仕事では出張ばかりだったからいろいろな土地に行った。昔行った土地がミステリーで出てくると、何やら懐かしい。何の事はないヴァーチャルセンチメンタルジャーニイである。先日は福岡の津屋崎という地名が出てきた。瞬時にふわっと昔のことを思い出した。

前もこんな依存症気味になったことがあったような気がする。

むかし司馬遼太郎の「街道をゆく」シリーズを読みふけったときだと思い出す。大阪での単身赴任のときで、東京で会議がほぼ毎週あって、往復の新幹線の中で読んだ。やはり始めての近畿勤務の案内書として、あるいは、東北地区担当でもあったので出張先の土地が出て来たりして、何かと参考になる。勿論、作家独特の流れるような読みやすい文章や、ものの見方に教えられることも一気に読み通した要因ではある、読み終わると次のものを探しては読んだ。

依存症的に続けざまに読みたくなる本というのは他にもたくさんあるが、何か惹かれるテーマのようなものがあるにちがいない。

あとどれだけの心に沁む本を読めるかという齢になったのに、あたら絵空事の殺人事件などの本を読んで貴重な時間を無駄にしてなどと、頭によぎるのも確かなれど性懲りもなくまた今日も読んでいる。

人は、というと語弊があるが、自分は、つくづく依存症傾向の強い体質の懲りない奴だと、しみじみ嘆きながら、暑さのせいにしつつ読んでいる。

家族から見た作家たち [本]

小説家、作家の子や妻など家族が、父、母、夫を語るといった本をたまに読むことがある。他人が書いた評伝や本人の書いた自伝、回顧録などとは違って、日常生活にまつわる話のなかで、この作家にもこんな一面があるのかなどと、興味深いことを始めて知ることがあったりして面白い。少し覗き趣味のようなところもないわけでもないが、作家が亡くなったあとに出版されたりすると、つい手にする。出版社の編集企画者の狙いに、はまった体(てい)だ。

わが読書記録から検索して見たら、最近では「父でもなく 城山三郎でもなく」 (井上紀子 毎日新聞社)

「 父 開高健 から学んだこと」 (開高道子 文藝春秋)

「 夏彦の影法師 手帳50冊の置き土産」 (山本伊吾 新潮社) などがあった。

幸田文(露伴)、森於菟(鷗外)なども昔読んだような気がする。

さすが文豪の夏目漱石などは、子、孫、妻、娘婿など多勢が書いていて、それぞれ面白い。半藤一利もその一人。

おしどり作家が、それぞれ相手のことを書いているものもある。これも夫婦の日常生活での間合いの取り方や、二人の個性のぶつかり合いが面白い。高橋順子、車谷長吉や吉村昭、津村節子などである。曽野綾子、三浦朱門はまだ読んだ記憶が無い。

先日、「次郎と正子 娘が語る素顔の白洲家」 (牧山桂子 新潮社)と「白洲家の日々 娘婿が見た次郎と正子」 (牧山圭男 新潮社)を読んだ。

白洲次郎と正子の長女、一人娘の佳子(かつらこ)さんは、1940年生まれで自分と同い年、父親の次郎は1902年(明治35年)生まれで自分の父親と同じだが、偶然のことでさしたる意味はない。

むろん平凡なサラリーマン人生の自分とこの人たちの特異な境遇、波瀾万丈の人生は天と地ほど差異があり、比較にもならないが、なんとなく同時代を生きているという感慨はある。

白洲次郎と正子は、戦後、鶴川の武相荘で暮らしたことで有名だが、そこでの生活を含め、特異な両親の生活がよく描写されている。とくに二人の晩年の様子は、自分の両親のそれとくらべ身につまされる。

父親の次郎は、周知のようにGHQから「従順ならざる唯一の日本人」と言われたとされるだけあって、エピソードに事欠かない。娘の著書でも、面白い話題が多いが、なかでも次郎のイギリス人の親友ロビンとの付き合いのくだりなどは、こういう経験もない自分には興味深く、羨ましいの一語に尽きる。1985年(昭和60年)83歳で沒する。

白洲正子の随筆は、「かくれ里」、「名人は危うきに遊ぶ」「ひたごころ」など何冊かを読んだ。男女の差を言うのは余り好きでは無いが、女性としては美意識、論理思考、文章力など抜群の優れた頭脳の持ち主であったと思う。

白洲次郎、青山二郎がそばにいながら、小林秀雄を敬慕、憧憬したというだけでもよく分かる。同じく小林秀雄を敬慕した池田晶子を連想した。こちらは、若くして世を去ったが、白洲正子は88歳で1998年(平成10年)没した。二人の才媛に慕われた小林秀雄は人間として、よほど人間的にハンサムだったのであろう。

桂子氏の本でも小林秀雄と白洲家との交流は出てくる。白洲家の次男の妻は小林秀雄の息女だから姻戚関係にある。

小林秀雄は桂子の息子龍太(りょうた)氏の名付け親となり、「白洲龍太はダメだが牧山龍太は良い」と自賛したという。龍太という「文字や音」と姓との相性を言っているらしいが、その美意識は凡人には分からぬ。

正子は小林秀雄の影響を受け骨董にのめり込む。韋駄天正子と言われた母親は娘からみれば物欲の塊りだというのも愉快だ。

また少し、白洲正子の本を読んで見たくなった。作家たちのことを家族が書いた本には、そういう効用があるのかもしれない。

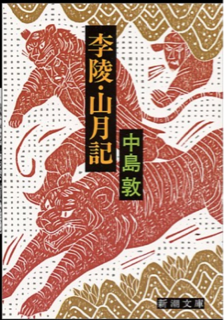

中島敦・李陵、山月記を読む [本]

中島 敦(なかじま あつし)は、1909年(明治42年) 東京府東京市四谷区に生まれる。

中島敦が生れて間もなく両親は離婚した。才媛の妻が夫のもとを去ったという。つまり、敦の実母は父と子を捨てたのである。15歳で三人目の継母を迎えることになる。父親は中学の漢文の教師、祖父は漢学者である。

日本では珍しいとされる形而上学的作家といわれ、ニヒリズム小説家とも言われる素地が作られたのはこの生い立ち、共に暮らした父、継母との相剋にあることは疑いがなかろう。南洋パラオへの転地療養も効なく、1942年(昭和17年)喘息が悪化して33歳で夭折した。

このところ「かめれおん日記」「 狼疾記」 「狐憑」 「斗南先生」「 牛人」「 夾竹桃の家の女」「 文字禍」「 和歌でない歌」「山月記」「 李陵」などを読んだ。

やはり晩年の作とされる「山月記」、「 李陵」が良い。

まずは、「山月記」。

教科書にも採用されてあまねく知られた作品である。読んでいるのだろうが、記憶がない。中国の『人虎伝』に素材を採っているとされる。

その書き出し。「隴西の李徴は博學才穎、天寶の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃む所頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかつた。」と物語がはじまる。この李徴が己の詩才を疑い、挫折出奔し虎となる。

監察御史、陳郡の袁傪が変わり果てたこの人喰い虎と出合う一種の変身譚だ。

虎と人の間を行き来している李徴が云う。

「人間は誰でも猛獸使であり、その猛獸に當るのが、各人の性情だといふ。己の場合、この尊大な羞恥心が猛獸だつた。虎だつたのだ。」

「飢ゑ凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい詩業の方を氣にかけてゐる樣な男だから、こんな獸に身を墮すのだ。」

「さうだ。お笑ひ草ついでに、今の懷を即席の詩に述べて見ようか。この虎の中に、まだ、曾ての李徴が生きてゐるしるしに。 袁傪は又下吏に命じて之を書きとらせた。その詩に言ふ。

偶因狂疾成殊類 災患相仍不可逃

今日爪牙誰敢敵 當時聲跡共相高

我爲異物蓬茅下 君已乘軺氣勢豪

此夕溪山對明月 不成長嘯但成嘷

時に、殘月、光冷やかに、白露は地に滋く、樹間を渡る冷風は既に曉の近きを告げてゐた。人々は最早、事の奇異を忘れ、肅然として、この詩人の薄倖を嘆じた。」

フィナーレの描写が印象的だ。

「一行が丘の上についた時、彼等は、言はれた通りに振返つて、先程の林間の草地を眺めた。忽ち、一匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たのを彼等は見た。虎は、既に白く光を失つた月を仰いで、二聲三聲咆哮したかと思ふと、又、元の叢に躍り入つて、再び其の姿を見なかつた。」

さすがに書き出しからフィナーレまでを通して名文である。声を出して読めば音が流れるようであろう。残念ながら漢詩の勉強がおろそかだったので、クライマックスに歌われる李徴の「即席の詩」を十分に理解できないのがなんとも悔しい。

次は「李陵」。

漢の武帝の時代、李陵と同じく匈奴に捕らえられたが、降伏を肯んじないばかりか、みずから剣をとって自身の胸を突いた男、蘇武を一方に配し、更に李陵を弁護して刑に処せられた司馬遷の苦闘を描くことで、虜囚の地で暮した李陵の迷いや心の葛藤を浮き彫りにした小説「李陵」。

「別れに臨んで李陵は友のために宴を張った。いいたいことは山ほどあった。しかし結局それは、胡に降ったときの己の志が那辺にあったかということ。その志を行なう前に故国の一族が戮せられて、もはや帰るに由なくなった事情とに尽きる。それを言えば愚痴になってしまう。彼は一言もそれについてはいわなかった。ただ、宴酣にして堪えかねて立上がり、舞いかつ歌うた。

径万里兮度沙幕 ばんりをゆきすぎさばくをわたる

為君将兮奮匈奴 きみのためしょうとなってきょうどにふるう

路窮絶兮矢刃摧 みちきゅううぜつししじんくだけ

士衆滅兮名已隤 ししゅうほろびすでにおつ

老母已死雖欲報恩将安帰 ろうぼすでにしすおんにむくいんとほっするもまた にいずくにかかえらん」

この漢詩がこの小説の大部分であろう。

祖父、父とも漢文に造詣が深く、中島敦も国語の教師だったというが、昔の人の漢詩の素養にはいつもながら感心する。

それにしても若齢でこれだけの名文を遺した中島敦が長生きしたら、きっと大文豪になっただろうと思う。明治、大正、昭和の早世した作家たちの何と多かったことか。結核、戦争、自死など。そして喘息とは。

むろん、芸術家は若い時の作品の方が優れているものが多いことも確かだが、自分が老年になったせいか、歳を経てじわじわと熟する芸術作品もあると信じたいのだ。

あまり読むことはないが、この頃小説を読んでも批評する力がわいてこないことをしみじみ感じるようになった。へえーっと感心ばかりしている自分がいる。

老化で体力が耗弱すると、気力が落ち知力も低下するらしい。

福岡伸一「ルリボシカミキリの青」 [本]

図書館の本棚で本を選ぶのは、少し疲れるが楽しい。ネット蔵書検索も便利で面白いが、何のあてもなく本の背表紙を見て探すのもオツな愉しみ。そして贅沢なものでもある。

この本を借りると決めるのは、たいてい無意識のうちに、その時関心があることと関連がありそうな気もするけれども、かと言ってさしたる根拠や理由もなく選ぶことが多い。縁、出会いといったところか。

「ルリボシカミキリの青」(福岡伸一 文藝春秋)この本は、題名がパッと頭に入った。

私の好みだ。「ーーの青」、というところがである。

一瞬、むかし家人と秋田の田沢湖、玉川温泉へ行った時、山の道端に青と白の斑のカミキリ虫を見つけたことがあったのを想い出した。たしか黒も混じっていたように覚えている。

デジカメで撮影した記憶があるので、後でファイルを探したら一枚だけ出てきた。写真に2004.7.29の日付が入っていた。いまあらためて見るとたしかに、ネット画像と同じのルリボシカミキリである。青と白の斑と思っていたのは記憶相違、青地に黒点で、美しい青は、我が水彩画の絵の具色でいえば、ターコイズブルーに一番近いような気がする。

無論、今回の本の選択とこのことは関係が無い。

ルリボシカミキリ(瑠璃星天牛、瑠璃星髪切)Rosalia batesi は、コウチュウ目(鞘翅目)・カミキリムシ科・ルリボシカミキリ属に分類される甲虫の一種という。

あと、続いて脳裡をかすめたものがある。これはもっと前、1983、4年頃のことだが、大分県は湯布院の旅館の庭に玉虫をみつけ、捕まえたことがあることを思い出した。

タマムシ(玉虫、吉丁虫)は、コウチュウ目タマムシ科(Buprestidae)に属する昆虫の総称という。日本のは、ヤマトタマムシ、法隆寺玉虫厨子で名高い。

あのカミキリムシも玉虫も共に、それは素晴らしい色と輝きだった。

不思議なことだがルリボシカミキリの青は虫が死ぬと消えてしまうという。が、玉虫の方は厨子の装飾に使われ、今なお輝いている(と思う)くらいだから、死後も美しい玉虫色を長く保つそうだ。何故違うのだろうか。

さて、あまり時間に余裕がなかったので、本は奥付だけチラリと見て借りてきた。普通はあとがきや著者略歴を見るのだが。

著者、福岡伸一?、Who?。 家に帰り今をときめく分子生物学者、生命科学ジャーナリストとあとで知る。無知とはこわい。本は週刊文春の連載コラムの単行本化したものとか、まず文章が分かりやすく、素晴らしい内容であった。サイエンスでない記述のところは、とくに名文で酔わされる。

あの免疫学者、多田富雄の本もそうだった。そう言えば、図書館での最初の本の選択の仕方も似ている。

福岡教授は「ウイルスの遺伝子を詳しく調べてみると、それはいずれも私たちの遺伝子の一部に似ていることがわかってきた。つまりウィルスはかつて私たちのゲノムの一部だったのだ」という。福岡ハカセは、彼らは「放蕩息子」なのだと仰言る。知らなかった。

それでは鳥インフルエンザウィルスはどうなのか読んでも最後まで不明、今でも残念ながら分からぬ。

また、「すべての男は、ママの美しさを別の娘のもとに運ぶ「使い走り」にすぎない。 でも希望はある・・・・・」このことは、よく知られたことだ。

「つまり募集行動は、不足や欠乏に対する男の潜在的な恐怖の裏返しとして生まれ、現在に至る」と書いている。

男たちは、女から見れば何故ガラクタ同様のものを蒐集するのか、という問いの答え。蝶、切手などのコレクターは確かに男たちだけだ。自分の中にも蒐集癖らしきものはある。

「私たちは見たいと望むものしか見ることができない」

科学者でもそうなのだから凡夫はましてそうだな。見たくないものは見ないし。いちいち納得感がある。

読み終えて、ネット検索して予約、福岡伸一著「生物と無生物のあいだ 」 と「できそこないの男たち 」(いずれも講談社)を借りて来て読む。

以下も書評などというたいそうなものとは程遠く、少し分かったところだけの抜粋とその感想である。もとより肝心の科学のところは「半知半解」、朦朧状態。情けない。

福岡先生の2冊目は「生物と無生物のあいだ 」2007年。

「ウィルスは、単細胞生物よりずっと小さい。大腸菌をラグビーボールとすれば、ウィルスは(種類によって異なるが)ピンポン玉かパチンコ玉のサイズとなる」これはわかりやすい比喩だ。

「ウィルスは生物と無生物の間をたゆたう何者かである」「たゆたう」がよい。

「ウィルスは自己複製能力を持つ」コピー能力とは、子孫を残すことができるということ。

この辺までは、解るが、コピー能力があるといって生物とは言えないという。生命の定義にもよるそうだが。

「生命とは動的平衡dynamic equilibriumにある流れである」となると、必ずしも理解できたとは言い難い。

「生物には時間がある。その内部には常に不可逆的な時間の流れがあり、………」

これは解る。よく自分もむかし虫や小鳥を殺めて後悔したし、また、歳をとって実感する日常である。

3冊目「できそこないの男たち 」2008年。

「このように見てみると、最初に紹介したフェミニズム仮設、すなわち、女性は、尿の排泄のための管が明確に分かれているが、男性は、それがいっしょくたなので、女性の方が分化の程度が進んでいる、つまりより高等である、との説はあながち間違っていないことがわかる。

あるいはこう言い換えることができる。男性は、生命の基本仕様である女性を作り変えて出来上がったものである。だから、ところどころに急場しのぎの、不細工な仕上がり具合になっているところがあると」

これも多田富雄や養老孟司の本で先刻知ったことだが、「生命の基本仕様(デフォルト)は女性で、そのカスタマイズされたもの、それが男性である」という言い方は分かりやすくて面白く、かつスマートだ。

「地球が誕生したのが46億年前。そこから最初の生命が発生するまでにおよそ10億年が経過した。そして生命が現れてからさらに10億年、この間、その生物の性は単一で、すべてがメスだった」やっぱりそうだったのか。やれやれ。

本の論旨と無関係ながら「生物学は、WHYには答えられない。がしかし、HOWを語ることはできるのだ」とか「私たちは知っているものしか見ることができない」など面白い言葉が随所にある。Whyの領域は生物学でなく哲学、宗教なのであろうし、知らないものは見ていないし、むしろ有っても「無いもの」であるとさえ言える。これは、普段しきりに自分も思うことである。

DNA(核酸)、ゲノム(伝達情報)、遺伝子、染色体などの区別も分からぬ素人にも、最近の生物化学の日進月歩は新聞報道などで想像することは出来る。その理解の手助けに、これらの本は役立ちそうだ。

著者は2006年の第一回科学ジャーナリスト賞受賞者とのこと。もちろん最近分かってきたこともあるのだろうが、70年余も生きて、ずっと知らずに過ごしてきて初めて知ること、初めて教えてもらうことも多い。ありがたい本である。

時あたかも、京大IPS研究所山中伸弥教授の2012年ノーベル生理学・医学賞の受賞ニュースがあった。

ES細胞、IPS細胞などは倫理問題もあるようだが、医療の進展に役立つ日の早からんことを願うや切、としみじみ思った。これが3冊の本の読後感想である。

丸谷才一の随筆 [本]

丸谷 才一(まるや さいいち)は、1925年(大正14年)生まれ 、本名 根村才一 。

15歳まで生地の山形県鶴岡市に。新潟高校 を経て東大文学部英文科卒業。小説家、文芸評論家、翻訳家。

2012年(平成24年)10月13日亡くなる。享年87歳。

病と闘っているさなかに詠んだとされる

「身はいまだ前生(ぜんしょう)にあり昼寝覚(ひるねざめ)」

は、「今生」でも「後生」でもなく、「前生」というのが何ともすごい。前生は「さきしょう」とも。「前世」のことである。

かくの如く佳句をものする。俳号は玩亭。

大岡信の撰(せん)になる「折々のうた」に

「ばさばさと股間につかふ扇かな」がある。

連句にも関心を持ち、詩人大岡信、歌人岡野弘彦らと歌仙を40年巻いた。自分は

「とくとく歌仙」や「すばる歌仙」を読んではじめて、丸谷才一を知ったようなものである。

何の巻かは覚えていないが、

「モンローの伝記下訳5万円」(玩亭)

が印象に残っている。

大岡信が「どさりと落ちる軒の大雪」

(記憶曖昧で正確ではないかもしれない)と付けた。

玩亭こと丸谷才一が亡くなる一年前、24年9月に詠んだ最後の句は、挙句の一首前の「花の座」で、

「対岸の人なつかしき花の河」

次のひとが詠みやすい良い句だと思う。手練の岡野弘彦が揚げ句を次のようにつけた。

「日永たつぷり酒酌み交わす」と。さすが。

丸谷才一の主な小説作品は「笹まくら」「年の残り」「たつた一人の反乱」「裏声で歌へ君が代」「女ざかり」など。1968年、「年の残り」で芥川賞受賞。

文章は、阿川弘之と同じく、一貫して歴史的仮名遣いを使用したことでも知られる。

自分が読んだのはこのうち「裏声で歌へ君が代」(新潮社)のみ。在日台湾独立運動を素材に国家とは何かをテーマにしたもの。裏声で歌うという意味がどうしても分からなかった記憶がある。良い読者とはとても言えない。

氏は日本文学のじめじめとした私小説的な風土を批判し、明るく軽妙かつ知的な作品を書くことを目指したという。

小説のほか、「忠臣蔵とは何か」「後鳥羽院」「文章読本」などの評論・エッセイも多数発表している。英文学者としてジョイスの「ユリシーズ」の翻訳がある。

小説をあまり読まない自分は、このうち軽妙、洒脱と定評があるエッセイを楽しむ。

氏は言う。

「わたしが今かうして書いている類の、随筆というか戯文といふか、これはずいぶんかきました。わたしの重要な営業品目になっている」(「猫だつて夢を見る」 文芸春秋 )

また、「人魚はア・カペラで歌ふ 」 (文藝春秋 初出誌「オール読物」2009.4-2011.9まで掲載 発行2012.1)でも同じようなことを言っている。「今わたしがかうして書いているこの手のもの、これを業界用語で雑文と呼ぶ。作家は小説だけで暮らしを立てるのは大変だから、せっせと雑文を書くのである。野坂(昭如)さんが以前わたしに、雑文とはつまり、冗談、雑学、ゴシップであると教へてくれたんです」

てらいもあるのか、小説家が営業と言っているのが可笑しい。

ここで言う野坂昭如の「冗談」とは猥談 のことである。丸谷才一氏のエッセイは、ウイットとユーモアに溢れるが「色」も、鮮やかなのも特徴のひとつである。ご存知、和田誠の挿画、装丁が多く、楽しい。

博覧強記という言葉がある。辞書によれば「広く書物を読み、いろいろな事をよく記憶していること」であるが、氏の膨大な読書量と記憶量はエッセイを読むと良く分かる。

以前読んだのは「双六で東海道 」「絵の具屋の女房 」(いずれも文春文庫)、「挨拶はむづかしい」(朝日文庫)、「猫のつもりが虎 」(マガジンハウス)などなど。

最近読んだのでは、「青い雨傘 」 (文藝春秋)、「犬だって散歩する」 (講談社 )、「夜中の乾杯」「好きな背広」(いずれも文芸春秋)、「男のポケット」 (新潮社 )、 「大きなお世話 日づけのある随筆」(文春文庫)、「ウナギと山芋」(中央公論)、などがある。こうして列記してみると大変多いのに驚くが、自分が読んでいない氏の随筆は他にまだまだ沢山ある。

氏の随筆の話題は多岐にわたるが、自分がこのブログで面白がって書いた同じようなことも幾つか出てくる。ブログで取り上げたのは、氏のそのエッセイを読む前のことだが、氏のエッセイのテーマは膨大だから、関心がたまたま重なるということもあるのだろう。何も不思議なことではない。

例えば、回文など言葉遊び、姓名 、雅号、戒名のこと。山本夏彦の話、瀬戸内寂聴 の「奇縁まんだら」のことなどである。

しかし、氏の文学、芸術の知識や雑学、博識はなまなかものではない。自分などは分かるところだけしか読んでいないが、全部理解出来て記憶したらまさに博覧強記の人になるだろう。

氏の著書では、ほかに、「七十句」(立風書房)、「樹影譚」(文芸春秋)、「6月16日の花火」 (岩波書店)などが、我が読書記録にあるが、残念ながら中身の記憶がない。この機会にまた、もう少し読んでみようかと思っている。

司馬遼太郎が亡くなったときにも、同じような思いを抱いた記憶があるが、日本の明晰なる頭脳がまたひとつ消えてしまった、としみじみ思う。

丸谷才一「年の残り」を歳末に読む [本]

11月の下旬に風邪を引く。熱はないが咳がひどい。こじらせて2週間寝てばかりいた。治らず年の暮れ、12月下旬になってもまだ咳がでる。医者から肺炎と百日咳を疑われて、3週間目にレントゲンと血液検査をした。結果は、幸いにしてどちらでもなさそうとの診たて。ただの風邪にしては気管支が痛むほどの咳が長くつづいている。だが、医者は年寄りにはよくあることと言う。風邪、肺炎は年寄りには禁忌だと知ってはいるが、寒さの到来に身体が適応出来なかったのであろう。

3週間目くらいから少し楽になったので、気になっていた丸谷才一「年の残り」を図書館で借りてきて読んだ。

丸谷才一は、この小説で1968年に芥川賞を受賞したのだから、1925年生まれの作家が43歳の頃の、いわば壮年期の作品だ。実際に1966年に「笹まくら」、1972年「たった一人の反乱」などを、精力的に発表している時期である。

主人公の病院長上原 庸は、作者と30歳近くも違う老年の69歳。しかも「やがてみんな死ぬ」、というのが「年の残り」の主題である。

不惑の作家が古希1年前の男を描いた小説ということになる。それが出来るのは作家の持つ豊かな「想像力」というものだが、丸谷才一が実際に古希を迎えた頃に、この小説を読み返してみて、どんな感慨を持ったかと聞いてみたい気がする。作家は、2012年、今年10月に87歳で亡くなっている。

この小説の主人公は、自分より3歳下になるが、まあ同年代である。読んだ第一印象は、現役の医者だからでもあるが、自分と比べ若いということ。老いを余り感じさせぬ。老化には個体差があるから一概に言えないが、作者が若いということと無関係ではあるまい。

脈絡はないが、たしか山折哲雄だったと思うが、イエス・キリストは30歳前後で没したから、80年も生きた仏陀や親鸞のように本当の老年の苦しみを解ってくれるだろうかと疑っている信者のことを書いていたのを、ふと思い出した。

さて、小説の出来を批評する力はないけれど、よく読めば精緻な構成になっていることは分かる。水彩画の話に始まり、昔、主人公と見合いをしたが、結婚せず他の男のところに嫁いだ美人の女性のセリフで終わるエンディングまで、前後して複雑に語られる時の流れが読者によく分かるのは筆力であろう。

小説には珍しい消し書きというのが終盤に出てくるが、それが何を言いたいのか、どういう効果を狙ったものか判然としないというのが率直な感想。良い読み手ではないということだろう。

丸谷才一は言う。「そもそも小説家の仕事は普通の意味の真実の探求ではない。嘘をついて人を楽しませ、いはゆる真実とは違ふ別の真実を差出すことである(「綾とりで天の川」文藝春秋)

作品の中で展開される嘘を楽しんだかというと、これもよくわからないが、主題については年寄りによく理解が出来たといって良いだろう。しかし、多くの登場人物が死ぬが、こんなに殺さなくともテーマは語れるだろうにとも思う。

作品の冒頭に、こういうのを何というのか、献詞のようなものか、和泉式部の

かぞふれば年の残りもなかりけり老いぬるばかりかなしきはなし

が記されている。

「年の残り」とは年末も押し詰まってという意味、歳時記では「数へ日」である。もちろん老年の老い先が短いこともかけている。

この一首は、小説の主題を言い切っていると作者は言うのだろうが、和泉式部の方は、恋に明け暮れている間に年老いてしまってと嘆いている歌だろうから、少しばかり違うような気もするが、歌は読み手がどう読もうと良いのだから良しとしよう。

小説の構想が先で後からこんな歌もあると載せたのか、この歌からこの小説を書こうとしたのか興味深いところだが、連句好きの丸谷才一のことだから、たぶん前者だろう。

和泉式部は、百人一首の

あらざらむこの世の外の思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな

の方が有名である。あらざらむというのは、もうすぐ死ぬであろう私はー、という意味合いではあるが恋の歌。

かぞふれば年の残りー、などというこんな歌は不勉強で知らなかった。

和泉式部の生年は天延二年(974)、貞元元年(976)など諸説あって詳らかではないが、父は越前守大江雅致(まさむね)、母は越中守平保衡(たいらのやすひら)女。父の官名から「式部」、また夫橘道貞の任国和泉から「和泉式部」と呼ばれた。

紫式部などと同じ時期の女流歌人。奔放な恋の遍歴で知られ、「和泉式部日記」がある。

和泉式部には、ほかに

物おもへば沢の蛍も我が身よりあくがれいづる魂(たま)かとぞみる(後拾遺)

があって好きな歌だが、小説家であれば、この一首から恋物語を編み出すことができそうだ。蛇足ながら、物思へばーは恋をすれば、の意。

それにしても、年寄りで病人の特権といえ、たまたま皆さん忙しい歳末に、「やつがれ」が身につまされるような老年をテーマとする小説を読んでいるのも、妙なというか不可思議な話であるとしみじみと物思いに耽っている。

今年も今日を入れてあと二日を数えるだけとなった。咳風邪がまだ癒えない。このまま新年を迎えることになりそうである。

老いらくの恋ふたたび ・「老いが恋」と「恋の重荷」 [本]

平成25年が明けた正月に芳賀 徹の「詩歌の森へ」(日本詩へのいざない 中公新書)を読んだ。

「詩歌の森へ」は、平成11年4月から13年12まで日経の日曜文化欄に2年9ヶ月連載された。日本、中国西洋の詩歌とまつわる話143章が分かりやすく、本になり、座右に置いて好きな時に好きなところ読む、というファンが多いと聞いて読む気になったのである。

自分のことを言えば、この時期40年近く働いた職場を退職し、 第二の職場で働き始めそこでドタバタ騒ぎにあい、日経を購読していたので連載されたこのコラムの存在は知っていたが、読んでいないと見えて記憶がない。

今回、取り上げられた古今の「詩歌」とそれに纏わる掌論をゆっくり楽しみながら

読み、あらためてわが国の詩歌の素晴らしさを再認識した。

芳賀 徹(はが とおる)氏は1931年東京生まれ 、本籍は山形県。日本の文学研究者、比較文学者。国際日本文化研究センター・東京大学名誉教授、京都造形芸術大学名誉学長、岡崎市美術博物館館長、静岡県立美術館館長。

1950年東京教育大付属高校をへて東大教養仏文卒業。

江戸時代の文化史にも造詣が深く、徳川治世を「パクス・トクガワーナ」と評価したことでも知られる。24年3月には、江戸が生んだ短詩型文学・俳句の海外との交流を研究した功績で、現代俳句大賞を受賞した。八十歳を超えた今も、静岡県立美術館長等の要職をこなす現役学者である。

さて、この本を読んでみて、著者は蕪村が好きだな、とあらためて思った。引用著訳者別索引で見ると143章(348p)のうち芭蕉は12箇所出てくるが蕪村も同じ12箇所、章だてでいうと次の通り12章に蕪村のためにページを割いている。

氏には、多くの人に読まれている「与謝蕪村の小さな世界」(1986年 中公文庫)という名著があることからも、どうも俳聖芭蕉より蕪村の方が好きなのではないかと勘ぐる。

各章だてと挙げている主たる俳句(ないし新体詩など)を抜き出して見た。

「蕪村のアンニュイ 」

春の夕たへなむとする香をつぐ

にほひある衣も畳まず春の暮れ

春雨や小磯の小貝ぬるるほど

「冬籠りの名人 」屋根ひくき宿うれしさよ冬ごもり

「夜色楼台雪万家 」うづみ火や我がかくれ家も雪の中

(表題の「夜色楼台雪万家図」は蕪村の傑作水墨画淡彩、国宝)

「みじか夜の蕪村 」みじか夜や浅井に柿の花を汲ム

「野なかの薔薇 」愁ひつつ岡にのぼれば花いばらー(蕪村の新体詩)

「中空になすな恋 」老いが恋わすれんとすればしぐれかな

「冬来たる 」こがらしや畠の小石目に見ゆる 蕭条として石に日の入る枯野哉

「白梅の夜明け 」しら梅に明る夜ばかりとなりにけり

「春もさむき春」

春もさむき春にて御座候。いかが御暮被成候や。御ゆかしく奉存候。(「春風馬堤曲」ものせた新春句帳「夜半楽」の添え状)

「京の蕪村、江戸の源内 」春の海終日のたりのたり哉

「花まみれの風流 」

花も踏みし草履も見えて朝寝哉

花とり(鳥)のために身をはふらかし、よろずのことおこたりがちなる人のありさまほど、あはれにゆかしきものはあらじ。(句に添えた画賛)

「螢火の不思議 」さし汐に雨のほそ江のほたるかな

自分も蕪村は絵も俳句も好きなのでこれらの幾つかは知っているが、瞠目したのは、 上記のうち「中空になすな恋 」の

老いが恋わすれんとすればしぐれかな

である。これは初めて知った句である。目を瞠って正月気分が一瞬とんだ。

なぜなら、かつてこのブログで「老いらくの恋」を書いたことがあるのだが、老いらくの恋にはかねて少しばかり関心があるのだ。

http://toshiro5.blog.so-net.ne.jp/2012-02-09

芳賀徹氏は、私の好きな蕪村の一句にこの句がある、として以下のように解説する。氏はこの文章を書いたのはおそらく古希前後と思われる。そのせいか、文章のプロだからあたりまえだが、実感がこもった良い文だ。

「しみじみとして美しい。老いらくの身ゆえに、これがかなわぬ恋だとはわかっている。だが、妄執は消えない。消えないからこそ、忘れようとする。ひとり、この心をあしらいかねているときに、初冬の薄暮色がひろがりはじめる、という」

心をあしらいかねているとき、が何とも良い。

老いの恋と時雨が付いているだけと言ってしまえば、身も蓋もない句だが、年寄りには佳句と感じ入るものがある。

もちろんこれは蕪村の嘱目の句ではないであろう。しかし、蕪村の句には恋といえば違うかもしれないが、たとえば

春雨や小磯の小貝ぬるるほど

に見られるように、何か知らぬ「色艶」があることもこのブログで書いた。

上掲の「蕪村のアンニュイ 」にある

にほひある衣も畳まず春の暮れ

などもまさにそれである。そうだとすれば、もしかすると、などと思ったりするのも楽しい。

ブログは恋の句ー芭蕉と蕪村(2/2)

http://toshiro5.blog.so-net.ne.jp/2012-09-02

芳賀徹氏は、この句のあとにおだやかな蕪村の老いが恋とは対照的な激しい「老いらくの恋」の話を続ける。

謡曲「恋重荷」である。

伝世阿弥作の恋の破局は、あわれ深くもおそろしい。

シテは白河院の御所の庭で菊のした葉をとるのが専門というしがない老爺。この老人が恋こがれるのは、なんと白河院の女御という高貴なおかた。年の差以上の超えがたい身分の差がある、過酷な設定である。

「重荷なりとも逢ふまでの、重荷なりとも逢ふまでの、恋の持ち夫(ぶ)にならうよ」

「よしとても、よしとても、この身は軽し徒に、恋の奴になり果てて、亡き世なりと憂からじ」

「そも恋は何の重きぞ」との嘆声とともに老人は息絶える。

女御は

「恋よ恋、われ中空になすな恋、恋には人の死なぬものかはー」戯れに恋はすまじといいかけ去ろうとするも老人の怨霊にとりつかれその場に動けなくなる。

歌人川田順(68歳)の「老いらくの恋」を彷彿とさせる。むろんシュチュエーションも恋の行方(歌人は恋の勝利者、つまり老いらくの恋が成就する。相手は人妻俊子、39歳、3女の母だった。)も違うのだが。

げに詩人は常若と

思ひあがりて、老が身に

恋の重荷をになひしが、

群肝疲れ、うつそみの うつそみ=空蝉(うつせみ)

力も尽きて、崩折れて、

あはれ墓場へよろよろと。 (「恋の重荷」)

むろん歌人は謡曲「恋重荷」から詩の題名をとったのであろう。自分など「群肝疲れ」というのに身につまされて嘆息するばかりだ。

老いらくの恋とは一体何なのか。本の主題、詩歌のこととは無関係に、変なことに興味は深まるばかりである。とまれ、またいつの日か、みたび「老いらくの恋」について書くことがあるような予感が生じた新春の読書となったように思う。

「人は成熟するにつれて若くなる」(ヘルマン・ヘッセ)を読む [本]

ヘッセは、とくに日本では、青春の詩人と思われており、それは彼の青春時代の苦悩や挫折、世の中と自己との葛藤、克服を吐露した詩や小説が若い人の心を捉えてやまないからであるが、決してそれだけの文学者、芸術家ではない。幾たびかの精神の危機を乗り越えて、85歳まで生きた作家は、高齢者の心身をしっかり見据えて、私たち老人にとってよき代弁者でもあった詩人である。

ヘッセの「人は成熟するにつれて若くなる」(V.ミフェルス編 岡田朝雄訳 草思社)

を読むとそれがよく分かる。

これは半分冗談であるが、自分はこの頃、子供にとりその成長のために童話や童謡が必要なように、高齢者には「老話」や「老謡」が必要なのではないかと考えるようになった。

そうでないと「いつかくるみちとはかねてききしかど きのうきょうとはおもはざりしを」「はなのいろはうつりにけりないたずらに わがみよにふるながめせしまに」ということになりかねないのではないかと思う。

寿命は神の領域に属することだが、死を身近にした老人には、自分も含めてそれなりにそれに対する心構え、覚悟は必要なことだ。

「老話」としては聖書をはじめとして、般若心経や多くの哲学書はあるが、絵本のような易しいものでなければならない。「老謡」なら、マタイ受難曲や賛美歌や和讃もあるが、唱歌のような歌いやすいものがなによりだろう。

ヘッセのこの本はひとつの「老話」である。

本の帯にはこう書いてある。

この本は、人が老いていくために学ばなくてはならない知恵が、いっぱい詰まった賢者からの贈り物である。ヘッセのひとつひとつの言葉の中に人生を極めた者のみが持つ確かな響きがある。

続けてヘッセの詩が引用されている。

若さを保つことや善をなすことはやさしい

すべての卑劣なことから遠ざかっていることも

だが心臓の鼓動が衰えてもなお微笑むこと

それは学ばなくてはならない(老いてゆく中で)

早速読み始めると、なるほど随所に老いについて、痛みについて、死について沢山のことが詩とともに書かれている。

ーここでsimizimi-ziのひとりごと。このブログは読み返してみると、人の書いたもの、言ったことの引用が多過ぎるので何となく煩わしい。引用が多いということは、筆者が自分の考えがない、あっても少ないからであろう。人の書いたものや言うことに感心すること自体は、良いことであるけれど、それも程度というものもある。気をつけよう。

とはいうものの、筆者の意図を伝えるには引用は欠かせない。とくに本の紹介にはこれなしというわけにはいかぬ。

煩わしさを避けるには、この本から感心した箇所を逐一引用するのは控えて最小限にせねばならないー。

さて、本題へもどりたい。まずは、冒頭の「老いてゆく中で」のほかに詩をふたつ。二つ目の「50歳の男」は何やら「老いらくの恋」めいて可笑しい。

老いた人びとにとってすばらしいものは

暖炉とブルゴーニュの赤ワインと

そして最後におだやかな死だ

しかし もっとあとで今日ではなく!(老いる)

揺籃から柩に入るまでは

50年に過ぎない

そのときから死が始まる

略

しかし臨終の前にもう一度

ひとりの乙女をつかまえたい

眼の澄んだ縮れた巻き毛の娘を

その娘を大事に手にとって

口に胸に頬に口づけし

スカートをパンティーを脱がせる

そのあとは神の名において

死よ 私を連れて行け アーメン(50歳の男)

ヘッセは、青年と老年について次のように書いている。

「老年が青春を演じようとするときにのみ、老年は卑しいものとなる」

「老年と青年とはお互いに友だちになることはできるけれど、彼らは二種類の言葉をはなすのである」

吉本隆明は、たしか「老いの超え方」(朝日新聞社 2006年)だったと思うが、老人というのは「超人間」だと喝破した。青年には、老人は理解不能なのだが、それを老人になってから、青年時代の自分を考えて見て気がつくのは皮肉な話し。

「成熟するにつれて人はますます若くなる。すべての人に当てはまるとはいえないけれど、私の場合はとにかくその通りなのだ」

編者は、これをこの本の表題に使っている。たしかに老人になってから分かること、知ることは多い。しかもそれは楽しいことでもある。それを「若くなる」と言っているのか。

「老人であることや、白髪になることや、死に近づくことをただ厭い、恐れる老人はその人生段階の品位ある代表者ではない」

ヘッセはそれぞれの人生段階の代表者たらんと生きたに違いない。その生真面目さは好ましいが、凡人の及ぶところではない。

「老齢が苦しみをもたらすこと、そしてその終点に死があることは誰でも知っている。私たちは年ごとにいけにえを捧げ、諦めなければならない」

ヘッセはもちろんクリスチャンであるが、「シッダールタ 」(Siddhartha 1922年)の著書があるように、インド、中国など東洋思想への傾倒が見られるという。諦め、道(タオ)に通じるのだろう。

「そして今日、私たち自身の絵本を注意深くめくりながら、あの疾駆と狂奔から逃れて「ヴィータ・コンテムプラティーヴァ」(vita contemplativa)、すなわち「静観の生活」に到達したことが、どんなにすばらしく、価値あることであるかに驚嘆するのである」

私たち自身の絵本をめくるとは、「老話」の絵本でなく、青春、壮年への回顧であろう。狂おしいその時代から解放され、老年者が「静観の生活」に到達するのは価値あることだが難しいことも事実である。自分流にいえば、「あくせく生活」から「しみじみ生活」へであるがこれが実に難しいのだ。

しかし、「老話」としてこの本を読み、少しでもヘッセの成熟に近づければ嬉しいとしみじみ思いながら一気に読み終えた。

「しみじみ生活」がそのまま「ヴィータ・コンテムプラティーヴァ」だと勝手に決めつけているsimizimi-ziである。

エリアス「死にゆく者の孤独」とモナド現象 [本]

ノルベルト・エリアス/著 「死にゆく者の孤独」(法政大学出版局)を読んだ。

この本は、ユダヤ系ドイツ人の社会学者、 フランクフルト大学名誉教授ウニベルシタス ノルベルト・エリアス(1887年-90年 93歳で没)のエッセイで、「死にゆく者の孤独」と「老化と死ーその社会学的諸問題の考察」の2章からなる。1990年、 中居実訳。

自分は、子供の成長に「童話」、「童謡」が必要なように、老人にも「老話」、「老謡」が必要だと思っている。

この本は、「白い犬のワルツ」や「老人と海」のような老話ではないが、学術的な真面目な類の老話に属する。むろん老話、老謡は楽しい方が良いが、老話は必ずしもそうでなくとも良いだろうと思う。

関連記事 http://toshiro5.blog.so-net.ne.jp/2013-02-13

エリアスは、まず人間の死に対する考え方を歴史的に捉え、「現代社会のように人間が音もなく、かつこれほど衛生的に死んだことは歴史上かつてなかったし、これほど孤独を促進するような社会的条件の出現もまた、未曾有のことなのである」と喝破する。

そして現代人の死には次のような際立った特徴があるとする。

①長くなった平均寿命

②死とは人生のはるか先にくるはずの自然的過程であるとする態度。

③現代社会の高い安全性。

④人間の個別化

まことに正鵠を得た指摘だ。

エリアスはこのうち最後の「人間の個別化」こそ死にゆく者に孤独感を与える最大の要因だという。

エリアスのいう死にゆく者の孤独とは、「死を間近に控えた人間がーまだ生きているのにー周囲の人々にとって自分はもはやほとんど何の意味も持っていないのだ、と感じなければならないような事態に身を置くとき、その人間は真に孤独である」とする。

そして、「死にゆく者を孤独に陥らせることによって、彼らの生の意味を、その死に先だって喪失させるようなことがあってはならない」といい、これは著者の優しい視点で一貫している。

しかし、一方で「死の途上にある人々に向かって、「あなた方は、他の人々に対して今まであなた方が持っていた意味をもう失ってしまった、というわけではないのですよ」、とわからせてあげることは必ずしも容易ではない」と冷静だ。

余計ながら、このところの訳は「あなた方」というより「あなた」はとした方が真に迫って良いのではと思うのだが。

人が持っていた意味を失うことが死にゆく者の孤独なら、人間にとってのー意味ー

とは何か、をまず考えねばならないだろう。

エリアスは「ある人間の人生は、どのような形にせよ他者に対して意味を持つ」と言い、「自分の人生は有意義だ」という感覚と、「自分は他の人々にとり、ーまた他の人々は、自分にとってー意味があり、重要なのだ」という思いとの間に関連のあることは、実際の社会の中では明らかである。

として、本来人間というものは相互に深く依存している存在であり、また、生きることの意味は、ほかならぬこの「人間相互の豊かな関係性の深化」にこそあるのだとする。

このくだりは人に東日本大震災後、強まった「絆」という言葉を想起させる。人が大事な人を喪うような不幸に遭遇したとき、人間相互の深い繋がりをあらためて見直す。

平常の生活の中で、このことに気づかなくさせている張本人が、人間の個別化だというのだ。

たぶんエリアスは著書の中では使っていなかったと思うのだが、訳者があとがきにおいてエリアスのいう人間の個別化を「互いに孤立したモナドとしての個人という人間観」と言い換え、これが「現代のモナド現象」だと解説している。

続けて訳者は、エリアスは人間相互の緊密な絆の形成を断念させるこの「閉ざされた人間」観こそ、克服するべき最大の課題にほかならない、とエリアスは説くのだという。著書は翻訳だから、言い回しが難しいが訳者の要約は理解を助けてくれて有難い。

ここで「モナド」なる難しい言葉が出てきて戸惑うが、モナドというのは、ドイツが生んだ最初の大哲学者ライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibniz(1646年-16年)が唱えた概念、学説である。

彼にによると「実体とは、単純にして拡りのない、したがって不可分のものであり、その本質は作用する力である。それはあらゆる有限的事物の根底に存在し、そしてみずから働くものである」とする。ライプニッツはこのような実体を「モナド」(monado単子)と名づけた。モナドは無数に存在して全宇宙の根本本質をなしているのであり、一切のものはすべてモナドによって成り立っているのである。岩崎武雄著「西洋哲学史」(有斐閣・教養全書)

ここでは、難解なライプニッツの哲学を理解する必要は全くなさそうだ。

一人一人の人間もやはりモナドであると観念され、そのモナドは自分のうちに宇宙全体の出来事をあらかじめ組み込んで持っていて、そのモナドにとっての世界の現われは、偶然に見えるようでも、必然の出来事だ、と言うくらいの理解で十分であろう。(余計混乱しかねないか。)

要は、エリアスや訳者は「孤立した人間」、「人間の個別化」が現代では突出して顕著なのだと自分は理解した。

しかし、これは何も現代人特有なものではない。人間つまるところ「一人きり」、「仏の前では一人」とは、仏教ではごく当たり前の思想ではある。そして天上天下唯我独尊である。

確かに、現代のいろんな社会的な条件が、個別化を強めていることは誰でも認めるだろう。現代っ子の引き籠りなどはその典型。老人とて孤独死に見るごとく例外ではない。

要因は核家族化、IT化など探すのは容易だ。

エリアスが言うように、昔の共同体などにはふんだんにあったこの人間相互の緊密な絆をどう取り戻すかこそが課題であることは万人の認めるところだろう。

人の「閉ざされた人間観」は社会的な条件のもとで作られる、この社会的条件を突き止め除去しない限り、人間の個別化は老若男女を問わず、とどまるところをしらないだろう。

自分は高齢の老人だから、死にゆく者の孤独はむろん辛いが、若い人が誰でもいいから多くの人を殺して死刑になって死にたいと、無差別殺人に及ぶ心の闇も人間の個別化が要因とするモナド現象だとしたら、これもそれに劣らず辛いというのが、読後感である。

我ながら、蛇足だと思うが、ふたつ。

エリアスは

「人間は、誕生・成長・性的成熟・病気・老化・死を動物と共有している。しかし、あらゆる動物のうちで、自分が死ぬことを知っているのは人間だけである。 ひとり人間のみが、己の死を予知でき、死はいつでも訪れ得ることを自覚している」という。捕まえられたハエがもがくのや死んだ子をいつまでも抱いている母猿は死を自覚しているのでは無く、本能的な行為だという。

これは、通説となっているが、自分はいつも違和感をもつ。ドリトル先生でもないのに人間が言い切って良いのかと。

もうひとつ、エリアスは

「死は、神秘性を持たない。それは、扉など開きはしない。ひとりの人間の終局、それだけである」と書く。これには異存はない。智恵子を喪った高村光太郎は「死ねば死にきり 自然は水際立っている」と言った。しかし、エリアスはクリスチャンではなかったのか。科学と宗教は別なのだろうか。

僕にとっての「佐谷画廊の30年」 [本]

佐谷和彦(さたに・かずひこ)氏は、1928年京都府舞鶴市生まれ。京大経済学部卒業。53年銀行に入行。73年退社して株式会社南画廊に入社。78年佐谷画廊を京橋に創設。82年銀座4丁目に移転。2000年3月、荻窪の自宅に移転、画廊経営を続けた。著書に「ピカソ以後」(73年)、「知命記」(78年)、「私の画廊――現代美術とともに」(82年)、「画廊のしごと」(88年 美術出版社)、「アート・マネージメント」(96年、平凡社)「原点への距離」(2002年、沖積舎)「佐谷画廊の30年」(2006年、みすず書房)。

佐谷氏は滝口修造オマージュ展をライフワークとして、他にデューラー、クレー、ジャコメッティ、リキテンスタイン、ウォーホール、デュシャン、マン・レイなどなど現代美術展を数多く企画主宰して、知る人ぞ知る画廊店主であった。

残念ながら、この本を書いた2年後の2008年逝去。ご子息周吾氏が、現代美術の画廊「シューゴアーツ」を清澄で運営、志を継ぐ。

シュウゴアーツ http://shugoarts.com/information/

佐谷氏は、実は職場の先輩になるが、自分より10年前の入社で20年勤められ、73年に退社されたので、10年間も在籍が重なるのに一度も話をしたことがない。これが今となっては痛恨事である。

佐谷さん、(先輩だから特に許して頂いてこう呼ばしてもらう)が就職されたのは昭和28年で、確か旧制大学と新制大学切り替えの時、2年分の学生が受験したと聞いたことがある。

入行者も多くそれだけ個性があり優秀な人材が多かった。企業では安定数の入社が企業の長期的な安定性をもたらす。不況時に採用数を減らすのは100年の計を誤る。

戦後の年功序列重視の会社では特にそうだ。佐谷さんの同期の28年組は、競争を勝ち抜いただけあって優秀な社員が多く、企業の発展に多大な貢献をした。しかし、後に続くものは、不況で新入社員も少なく、ワリを食ったと言えなくもない。が、そんなことはここでは、どうでも良いことだ。

45歳で妻と3人の子があったのに、絵が好きだったとはいえ、画商、それも売れないだろう現代美術の世界に大転進をしたのには、自分のこととに比べ、何と言って良いのか言葉もない。それ以上に賛成した奥様には、頭が下がる。さらに息子さんが、遺志を継ぎ画商になるとは。羨ましいの一語に尽きる。

佐谷さんと同期の10年先輩の方々には、ずいぶんと仕えた、が佐谷さんという名前を聞いたことがあったけれども、ご本人とはご縁がなかった。

銀行には転勤がある。佐谷さんは札幌勤務があるようだが、自分は大分、福岡、静岡など西が多く北は新潟どまりだ。

2000年ごろ、担当の一部に管財の仕事があり、銀行に飾る絵を買う予算を預かったことがあり、絵が好きだったこともあり銀座や京橋の画廊を訪ね、絵を見せてもらったことがほんのいっときあった。

なぜ、あの時佐谷さんに会おうとしなかったのか、本業が忙しかったといえ、今でも心に残る。むろん、現代絵画では銀行の壁に合わないであろうが。お会いして、話だけでも聞けば良かったと悔やまれてならない。

また、退職後の同期会で、かねてから詩や短歌をやる同期のH君が、亡くなる前だったが、「君は佐谷さんと話をしたことがあるか」と訪ね、無いと言うと、「きっと話せば、君なら話が合い面白いと思うよ」と言ったことがある。彼は、先輩と良き交流があったに違いない。

あれや、これや言っても詮ないが本当に、バカであったと今回この本を読んで改めて思った。実はこの本は図書館で見つけて、一度借りてきて読んだことがある。丁度第二の就職先でつまらぬトラブルに巻き込まれた時で、情けないことに心が何処かへ言っていたのであろう。流し読みだった。

今回手にして、あぁ、デューラーの「メランコリアⅠ」はこれで読んだのだと思い出した。八面体の謎の話を思い出したのである。クレーの話や三好達治の話も面白く読ませて貰った。

先輩は良い仕事をされた。我が職場にも、立派な人があまたおられたのだ。あらためてOB会の物故者名簿を見たらジンと来た。

チャンスを、むざむざ逸した自分の愚かさをしみじみと嘆いているところだ。

川上弘美「センセイの鞄」 [本]

小説はほとんど読まない。随筆や詩歌、絵画関連の本などを好むが、ジャンルが偏っているので読みたい本が図書館の棚で探しても少なくなってきた。

文庫本の棚でふと手に取ったのがこの本。このとき借りたもう一冊は「蛇にピアス」だが、これは2、3ページ見てとても無理と思って読むのをよした。しかし「センセイの鞄」は最後まで読んだ。

川上弘美氏は1996年「蛇を踏む」で芥川賞を受賞した作家。かたや「蛇にピアス」は、金原ひとみ氏による2004年同賞受賞作。

この本は童話ならぬ「老話」である。自分はかねてから、子供の成長に童話や童謡が必要なように老人には「老話」や「老謠」が必要不可欠だと思っている。それもいっとき気がまぎれるとびきり楽しい本や歌がよい。

「センセイの鞄」は、2001年の谷崎潤一郎賞受賞というだけあって「老いらくの恋物語」でもあるこの小説は、中年以降の男性に人気があり、老人の読者には心地よく読めるメルヘン「老話」だ。

ふつう「老いらくの恋」物語は老人の男性から書かれたものが多いが、この小説は女性の方から見て書かれているのが珍しい。若い娘に慕われる老人という設定が小説のポイント。

我が「老いらくの恋」の定義ー双方65歳以上であることーからすれば、男のセンセイがアラセブンティでまさしく老人だが、ヒロインの女性はアラフォーのOLツキコさんだから、純正品の「老いらくの恋」ではない。

もっとも読み手が老人だから「老いらくの恋物語」というだけのことで、若い人が読めばそうは読まないだろうとも思う。ややファザコンの孤独なOLの恋物語のような夢想譚か。

さすがに若い女性が女性を書くのだから、その心理描写は読ませるものを持っている。つい老人の読み手は最後まで引っ張って行かれた。

一方で作者はセンセイの心理描写をしていない。多分出来ないだろうから、しないのが正解であろう。その代わりセンセイの周囲を描写して、読者に男の心理を想像させる趣向だ。

水彩画の技法にネガティブペインティングというのがある。例えば葉っぱを描くときに葉っぱそのものを描くのがポジティブペインティングで 、葉っぱそのものを描かずその周りを描き葉っぱを浮かび上がらせる手法をいう。

この小説を書いたとき、川上弘美氏は43歳。ネガティブペインティングで老人の心を表現した。読者の想像力を使って。

小説には、明治の漂白詩人伊良子清白の詩集「孔雀船」から詩の1節が引かれているが、もっとテーマにあった適確な詩があったのではないかと思う。もっともテーマが何かが問題であろうが。

同じく引用されている芭蕉の句

海くれて鴨のこゑほのかに白し

の方がピッタリするような気もする。五五七の破調に何とも不思議な味わいがある。

脈絡もなく、池波正太郎の「剣客商売」の主人公秋山小兵衛と後添いの若い妻を思い出した。これも男の憧れるメルヘン、「老話」だ。ともにひょっとして自分もーと錯覚させて、老人をいっとき喜ばせるところが共通している。

読み終えてふと、ツキコさんのように、若い男に惹かれぬ娘を持った父親は辛いだろうなと思ったが、自分は娘はいないのでとんちんかんな感想かもしれない。

大野晋「日本語の水脈 」ーいろの話 [本]

「日本語の水脈 」(大野 晋 新潮文庫 2002)は、本来難しい本なのだろうが分かりやすいところもあり、なるほどと納得してしまう語源の話があって面白い。斜め読みなので偉そうなことは言えないのだが。

水脈(すいみゃく)とは地層の下に流れる水のこと。「みお」と読めば、澪と同じで船の航跡。いずれも美しい日本語だが、ここでは前者であろう。

大野 晋( すすむ)は、1919年(大正8年)東京生まれ。2008年(平成20年)89歳で亡くなった国語学者、文学博士。学習院大学名誉教授。

日本語の起源については、アルタイ語族説、朝鮮語同系説など諸説あって確定されていないが、その一つにドラヴィダ語族説すなわちクレオールタミル語説がある。これを唱えたのが、大野晋である。タミル語は南インドの言葉。海流に乗って日本に来たのだろうか。よくも対応関係を見つけたものと感心する。

この本には、いくつか面白い語源の話があるが、そのうち二つだけを。一つは絵を習っていることもあって関心がある色の話。

日本語の「いろ」については、他の言語とくらべかなり特異らしい。

古事記 では、アカ赤、クロ黒、アオ青、シロ白の4つしかないという。

万葉集になると二 丹、ムラサキ 紫、アカネなどが加わる。

注目すべきひとつはこの中に三原色の黄色がない。黄色がないー大野はその理由を、弥生時代ごろまでの日本人は金属を使うことを知らなかったからとしているらしいが、金属を持ち出さなくとも、他のもの、たとえば黄葉や硫黄の色で代用させることはできたのではないか。

色については、この代用、転用こそが日本独特らしい。

漢語やヨーロッパ言語例えば英語では、三原色(赤、青、黄 ーRed Blue Yellow )と中間色(黒、白ー Black White )には固有の名詞をあてている。どちらも、もとの意味はあくまでも色そのものである。その他の色(茶、灰色 ーBrown Grey)なども同じだ。

これに対して日本語は、色固有の名詞がない。つまり日本語の場合には原色、中間色やその他の色についても、色彩以外の事象のことばで代替させている。

赤はあかあかとした夕日、払暁の日の出。青は青々とした空、海。黒は黒々とした暗闇、焼けぼっくいの木といったぐあいである。

「むらさき」、「だいだい」、「やまぶきいろ」、「ふじいろ」、「ちゃいろ」、「はいいろ」などはみな、草、花、実のような植物などからの転用である。

大野はこの転用、代替のことに触れていないが言っていることは同じことだ。我々も青を空色、黄を金色、ピンクを桃色・さくら色などと言うので感覚的にはよく分かる。

大野の赤、黒、青、白の語源説は次の通り。

①アカ 赤 ー明かるい (タミル語「akal」ー夜が明ける、と対応しているという)二 丹は赤い土、赤い顔料

②クロ 黒はクラシ暗しでなく(発音の高低が違うという)クリツチ黒土。

③アヲはアヰ藍。

これらは皆染料または顔料である。

④シロの語源はタミル語の 「tel-i」ー白くなる、とか。

ちなみにタミル語は南インドで五千万人以上が使う言葉で、日本語と五百以上対応語があるという。

白は顔料ではないとすれば何か。しらじらしいという擬態語か。転用、代替説なら雪などを持ってきそうだが、南インドに雪は降らないだろうからそれはなさそう。

むろん、東南アジアには多いというオノマトペ・擬音語ではないだろう。

日本語の色に固有の名詞がなかったのはなぜなのか。良く言われるように言葉は気候風土、生活様式などその国の人々の生活や文化と密接な関係がある。大野もモンスーン地帯の日本語の雨に関する言葉の多様性、騎馬民族の馬に関する言葉の多いことを例として出して説明している。

本書ではそこまで言ってないが、とすれば、色については日本人の生活様式(例えば採取、狩猟)や文化(縄文、弥生)とどういう関係があったのか。または、日本人の色感と関係があるのか。これらも興味深い疑問だが本書では解答が見つからない。

また、ミドリ 緑、翠やクレナイ ・ベニ 紅の語源は何かなども面白そうだが説明が無いので解らぬ。

また、「いろ」自体の語源は何か。「いろはにほえど」、「いろにでにけりわが恋は」、「色即是空」などの「色」は同じものかなど、まだまだいろについて知りたいことはたくさんある。

蛇足ながら。和色大辞典というのがあって、それによれば日本の伝統色は、意外と豊かである。おそらく400以上あるという。着物、織物、染物、焼物、漆器、日本画などの伝統と密接な関係があるのだろう。しかし大方の色名は植物、鳥、鉱物などからの転用だ。

日本人の色感は、海の向こうの人達と決して劣ることは無いと思う。しかし、天鵞絨(びろうど)、 翡翠(ひすい)、浅葱(あさぎ)、利久鼠(りきゅうねずみ)、紅殻(べんがら)、瑠璃(るり)、鬱金(うこん)空五倍子色(うつぶしいろ)など色の和名を見ていると、転用、代替もさることながら、変わっていることは確かかもしれないと思う。

例えば、色相、明度、彩度による科学的な体系化がなされていないで、それぞれに雅びな名前がついていること、また鼠などは、葡萄鼠、鴇鼠、素鼠、暁鼠などと沢山あって微妙な色の違いを区別していること等々である。

「日本語の水脈」で面白かったもうひとつは、かねてから日本人は何故五七調が好きで俳句、短歌なども何故五七調なのかという疑問があったが、本書の「よむとかく」の文章にその答えを見つけたことである。

大野はなぜ歌をヨムというのかについてこう書いている。

「英語やドイツ語などでは、中世以後、歌は脚韻を踏んで作られる。また漢詩でも脚韻を踏む。それが詩を朗読した時の音楽的な美しさである。しかし、日本語はその文法的構造のせいで脚韻をふむことができない。そこで日本語の歌は、五・七・五・七・七というように音節の数を整え、拍子の数を区切ることによって美感を表す。つまり声に区切りをつけて、あたかも、魚の数を「一丁ナ 一丁ナ」と数えていくように、発声を整えて歌っていく。それはまさにヨムと表現されるべき事態であった。そこで歌を、一音節ごとに数えるように歌いあげることもヨムというようになった」

また、これも知らなかったのでおどろいたが、音読から黙読へと変わったのは最近のことで、 読字量が飛躍的に増えた明治以後のことだと思われるという。音読をしていた昔の人の脳の発達は、たぶん我々より良かったのであろうと考えさせられる話だ。

なお、「書く」は「引っ掻く」からという。これは分かりやすい。

水上勉「飢餓海峡」を読む [本]

水上勉は、1919年(大正8)生まれ、2004年(平成16)85歳で亡くなっている。

1961年(昭和36)「雁の寺」で直木賞を受賞して間もなく、「飢餓海峡」、「五番町夕霧楼」、「越前竹人形」、「越後つついし親不知」(四作とも1963年)などを次々発表して瞠目された。

題名だけ知っているのみで、これらの小説を含め、ほとんど読んでいないので氏の作品について語る資格は自分にはないが、最近、作家の宮本輝氏が自分のHPの掲示板を単行本にしつらえたものを読んでいたら、交遊のあった水上勉の小説は「飢餓海峡」が一番と褒めていたので読む気になった。

この小説は、周知のように昭和37(1962)年、週刊朝日に連載された長編推理小説である。昭和37年は、自分が21歳の時、就職する1年前である。昭和39年がオリンピック開催年。小説の発表は戦後17年ということになる。

昭和22年9月の10号台風による青函連絡船層雲丸(洞爺丸)沈没の死者の数が、乗船客数より2名多かったということから始まるこの小説はすっかり有名になった。

いま、読んでも評判通り面白い。とくに本筋のストーリーを巡る戦後間も無い当時の社会状況、その中であえぐ人々にまつわる話、そのデティルの描写には感心する。ミステリーの内容を記すのは野暮というものだが、その後似たような推理小説がたくさん書かれたから、刑事物系統の典型とも言える。松本清張(1902-1992 82歳で没)の「点と線1958」などとともに「古典」だ。

ところで、水上勉は福井県若狭郡大飯町出身である。福井県には15基の原発があり、大飯にはそのうちなんと4基もある。いまや再稼働、活断層問題で日本中が注目している地であるが、水上勉は亡くなる前年「植木鉢の土」(2003年 小学館)で次のように書いている。

「心理学者の岸田秀さんは、日本にペリーが来たときから、日本人の外的自己と内的自己の相剋が始まったと言われた。ペリー来航によって、近代日本は、欧米諸国に屈従する外的自己と、欧米諸国を憎悪し、誇大妄想的自尊心に立てこもる内的自己に分裂し、そのせめぎあいの中にあるというのだ。それにならって言えば、わたしの外的自己と内的自己の相剋は、原子力発電所に始まっている」

このことについては、このブログで

水上勉の「原子力発電所」と岸田秀氏の「ペリー来航」 で既に書いた。

http://toshiro5.blog.so-net.ne.jp/2012-07-29

「飢餓海峡」は、彼の社会派としての代表作と言えるが、晩年まで原発問題、障害者問題などに深い関心を持った作家の原点の一つなのでもあろう。

推理小説を読む楽しみには、ストーリーのほかに沢山の楽しみがある。読者は自分が行った土地、考えたことなどを見つけてはそれにも心を奪われる。

「飢餓海峡」で言えば、自分にも北海道羊蹄山、舞鶴市など懐かしい思い出が沢山ある。

兵庫県の東条には、大阪勤務のとき、会社で入れてもらっていたゴルフクラブがあって接客のたびに行った。小説では辺鄙な里だが、住んでいた芦屋の社宅から有馬温泉を経由して1時間くらいの瀟洒なメンバーズクラブだった。

自分は金の卵と言われた時代の子供だったが、当時就職する者の多くはその出身地の先輩を頼って就職したもので、そんなことを小説の中で水上勉は書いている。

物語と全く関係がないが、女中さんが私が就職先を決めたのは郷里の栃木県の烏山出身の主人だったからです、とあって仰天した。かの地は自分が疎開して高校までいた縁ある土地だが、高校の同級生の多くは烏山出身の成功者(東京がほとんどだったが)のもとに就職したのである。

むろんこんな楽しみ方は作者の意図に反する。死なねばならなかったものの不条理、罪を犯さねばならなかった当事者、周囲の人々の苦しみ、歪んだ社会のしくみなどを含め巧みなストーリーテラーによる語りで、意外な展開とトリックを推理しつつ、愉しむのが本道であろう。土地であれば主役たちの下北半島、耕して天に至る兵庫の山里に想いを馳せねばならぬ。

その意味では、それを十分味会えるこの推理小説は優れものであることは間違い無い。

ただ、水上勉の文章で、これもストーリーと無関係ながら、一つだけ気になった言葉がある。「まなし」である。

まなしは「間無し」で辞書を引くと①絶え間なく②間を置かず、すぐに、とある。まなしに、などと文中にときどき出てくる度、小さな違和感が生ずる。理由を考えたが判らないから、たぶん自分だけなのだろう。ミステリーだ。

絵はこれも本と無関係、我が家の愛猫(内猫)。首輪は赤い「56nyan 」。迷子になった時のために電話番号が書いてある。 F4 ウオーターフォード細目。少しミステリー風と見えなくもない。

カズオ・イシグロ「日の名残り」ーマナーハウスとカントリーハウスのことなど [本]

前から気になっていた小説を読んだ。1989(H1)年に書かれたカズオ・イシグロ著「日の名残りTheRemains of the Days」土屋政雄 訳(1984 )である。1994年中公文庫版(中央公論社)。

題名などからたぶん老人の想いをテーマにしたものと思われるし、作者は若い日系人であることなどが、自分がこの小説をなんとなく気になっていた理由であると思う。書評を読んだ記憶はないのだが。

「日の名残り」はイギリスのカントリー・ハウスにおいて執事(butler )として勤務していた主人公スティーブンスの6日間のドライブ(小旅行)の間、過ぎた日々の回想や考えたことをモノローグ(独白)で書き記した長編である。

執事という職業はイギリスにしかなく、他の国のそれは召使である、と言われるほど、英国人にとって執事という職の持つ意味合いに独特のものがある。スティーブンスが目指す執事は「品格」を持った完璧な専門職のバトラーである。

ナチスに迎合したとして第二次世界大戦後に名誉が失墜した主人ダーリントン卿が死去すると、その屋敷であったダーリントン・ホールはアメリカ人の実業家ファラデイに売却される。執事込みで。

英国の社会構造が大きく変化した 第二次世界大戦後の1950年代には同様の例が多く発生した。斜陽にある当時の貴族社会に仕える使用人の回想を、初老にある主人公の同僚だった女中頭ミス ケントンとの仄かな恋愛と共に描いている。

作者が35歳の時に書いたこの小説は、英語圏を代表する文学賞であるブッカー賞を受賞するなど高く評価され映画化もおこなわれた。イシグロにはほかに「わたしを離さないで」(2005)などがある。

著者のカズオ・イシグロ(Kazuo Ishiguro 石黒 一雄、1954年 - )氏は、長崎県出身でロンドン在住の日系イギリス人作家である。

彼は5歳から海洋学者である父と家族とともに英国に暮らし、日本語を知らぬ英国人作家だが、彼の小説は日本のことが全く書かれていないものでも日本的なものを何かを持っているという読み方をする人もいる。

この「日の名残り」もそう読む人がいる。人生のたそがれとか時のうつろいとかの侘び、寂びであろうか、不学の自分には良くわからぬが、どこでどう育とうと両親とも日本人なのだし、日本的なのは当たり前だと思うのだが。DNAやミトコンドリアなどを持ち出すまでもなく。

小説は、邦訳も良いのか推理小説にも似て、時に過去の記述になり、すぐ今に戻るなどの語り口で読みやすく一気に読み終えた。

まずは、35歳の若さでこのテーマで、初老の男の心境を書いた作者の力量に感心した。

一読した感想ではこの小説のテーマは高い職業観、職業倫理を求める代わりに喪うもの、人の品格、人生のたそがれ、無常などであろうが、読む人によってかなり異なるのではないかという印象だった。作者も明確な呈示をしていないようにみえる。

題名の「日の名残り」原題「The Remains of the Days」にしても、辞書ではremain には遺跡 、遺体 、なきがら 、余り 、名残りなどの意味があるけれど、訳者もあとがきで言っているように「1日の終わりのわびしい時」には違いないにしても「What Remains of the Days 」とすれば1日のまだ残っている部分となり「夕方から夜にかけての愉しむべき時間」と意味が別のものになるという。

たしかに、作者は小説の終章で知り合った60代後半の男にこう言わせる。

「人生、楽しまなくっちゃ。夕方が一日でいちばん良い時期なんだ。脚を伸ばして、のんびりするのさ。夕方がいちばんいい。わしはそう思う。みんなにも尋ねてごらんよ。夕方が一日でいちばんいい時期だって言うよ。」

主人公も「人生が思いどおりにいかなかったからといって、後ろばかり向き、自分を責めてみても、それは詮無いことです。」と職場のダーリントンホールに帰ったら苦手なジョークでも学びなおして、新たな気持ちで仕事を再開しようと誓うところで小説は終わる。

このように多義的に読める小説だが、自分は、日の名残りも少なくなった年齢のせいであろう「たそがれ」派である。たそがれ時は寂しいことの方が多いが、たまさかしみじみとした時間を持つこともある。夜のはなやぎを愉しむ力は、残念ながら湧き出てこない。

以下は余談である。小説とまったく無関係ではないけれど、他愛のない英国管見なので御用とお急ぎのかたはパスが賢明。

もう15年も昔になるが、スコットランドへ行った時、ロンドンから南東部へ2時間ほど車で走ればカンタベリーに行けるというので、連れて行って貰った。

世界遺産 カンタベリー大聖堂は、イングランド国教会の総本山でイングランド南東部ケント州にある宗教都市カンタベリーにある。

途中お昼をマナーハウスのレストランで食べた。対岸の大陸を挟む海峡と近いのでドーバーソールが名物と教えられた。

そのときマナーハウス (manor house) なるものを初めて知ったが、中世ヨーロッパにおける荘園(マナー)で、貴族やジェントリに属する地主(荘園領主)が建設した邸宅のことである。周知のようにジェントリは下級地主層の総称である。

マナーの語源はマンション(mansion)と同じで、どちらも領主などが「滞在する」という意味のラテン語 manēre から派生した言葉という。その規模はかなり幅があるとのことだが立ち寄ったのは中規模というところか。

中世以降のカントリー・ハウスとほぼ同じようなものであるが、マナーハウスは時代が古くやや下級に位置する貴族が所有する邸宅であり、中世農業社会の封建制における領土管理機構の最小単位としての役割を持っていた、などの相違点があるとものの本にある。

「日の名残り」の舞台となるカントリー・ハウス (English country house) の方はブリテン島の農村において貴族およびジェントリの住居として建設された邸宅をさすが、多くのカントリー・ハウスは16世紀から1914年までの期間に建てられ、二度の世界大戦による荒廃の危機を乗り越えた邸宅が現在1500から2000棟あまり残存し一般に公開されているという。

「カントリー・シート (country seat)」、「グレイト・ハウス (great house)」「ステイトリー・ホーム」などと呼ばれるものも同じものとか。

かくのごとく名称としてはハウス (house)、ホール (hall)、カースル (castle)、パーク (park)、パレス (palace)、コート (court)、アビー (abbey)、プライオリ (priory)、グランジ(grange) などの呼称が用いられ、これらはそれぞれの建物の由来からきているという。

これらの名称の多くは我が国の高級マンションのネーミングによく使われているが、「アビー」は聞いたことが無い。アビーは修道院であるからいたしかたあるまい。けれども、1536年の修道院解散法による修道院財産処分(教会からの払い下げ)が、カントリーハウスのそもそもというから面白い。

「日の名残り」の背景は第二次世界大戦の英国の対独、対仏の時代であるが、自分の興味はイギリス農村経済にも向いた。主人公が新主人ファラディ氏から借りた借りた車、フォードが走る農村の描写はことに気になりつつ読んだ。

日英関係は政治面で言えば、幕末1863年の日英戦争薩英戦争が、大きな契機となる。その後、両国の対露政策から日英同盟が1902年(M35)日露戦争を機に締結され、1923年(T12)失効するまで21年の長い間続いた。第一次世界大戦はこの同盟下で日本は連合国として参戦、第二次世界大戦では敵対国となる。

イギリスという国は、同じ島国であるからか、まことに興味深い。王室があり、かつて日が沈まぬ国と言われた歴史を持ち今でも豪州やNZのように宗主国としている国まであり、かたやある意味で強烈な身分社会で、差別のきわみともとれるものが存在する国でもある。

日英はともに古い歴史があり、王室、皇室をもつなど似た側面もある。大陸と一衣帯水の地勢もそのひとつである。

しかし、現実的には連邦国家と単一国家、宗教、民主思想、今次大戦の戦勝国と敗戦国の差など、違いの方が大きいとみるのが適切だろう。

例えば農村と都市のありよう。英国の農村は単なる都市の衛星圏、ヒンターランドとも違うようだ。詳しいわけではないが、両者に対等感みたいなものがある。

また、一例だが食料自給率一つをとっても、数字と方向性に大変な差がある。農水省試算によれば、我が国の食料自給率(カロリーベース)は40%でなお下げ傾向であり、かの国はいったんは下げたが、69%(2005)と回復した。歴史を含めて農村、農業に対する国民の意識の違いが、根底に潜んでいるのではないかと疑う。

これから日英はどういう道を歩むのか、あらためて興味が湧いてきたのは、もちろん「日の名残り」を読んだせいだけではないが、そのきっかけにはなったような気がする。

絵は英南東部のバッキンガムシャーにあるというロスチャイルド家のワデスドンマナーハウス。仏シャトー風という。

ネタ写真はネットから借用、おゆるしあれ。F4ウォーターフォード 細目。

岩本素白の随筆 ーがんぽんち ・土砂眼入すー [本]

図書館で借りてきて「素湯(さゆ)のような話 お菓子に散歩に骨董屋 」(岩本素白 早川茉莉編 ちくま文庫 2014)を通読する。岩本素白のことを少し知ることが出来た。

後述するが、岩本素白の随筆が面白いとは、これも随筆の名手池内 紀氏の本で以前知った。

たぶん「素白先生の散歩」(池内紀編、みすず書房〈大人の本棚〉2001 )だったと思う。ーがんぽんち・土砂眼入すーの話だった。

岩本素白は本名堅一。1883年麻布生まれで早大卒、早大教授。国学者、随筆家で散歩の達人。同期に歌人の窪田空穂(1877-1967)がいた。空穂の岩本評は「単純と純粋を極めたひと」だったとか。

酒も飲まず煙草も吸わず、無趣味、気儘で不精で億劫がりの私と言いながら、散歩の話を主にして書いた随筆の何と夥しいことか、「億劫」が呆れるほどの量である。

散歩は明治、大正、昭和の時代の東京や京都、疎開先の信州の地だが、古いところは自分にも良く分かるとは言い難いけれど、なるほど名文である。散歩の話だけでなく、随所に発せられる先生の言葉には深いものがあって、人の心に響く。

さて、先生の人となりは以下の引用だけでも、かなりわかる。

「(自分は)元より体は極めて弱い。単に弱いというよりは、寒さ暑さ気象の変化、飲食坐臥の瑣事までも、ひどく身にこたえる体なのである。」(遊行三昧)

「まことに生き難い世であるが、如何なる処、如何なる物の中にも美しさと味いとを見出したい。そうして又、ささやかながら美しいもの、味いのあるものを創り出したい、物のうえにも心の上にも。ーそんな希望だけでも残って居るうちは、私もまだ打ちひしがれずに生きて行かれるかも知れないー(壺)

「こわれものは丈夫なものより美しい。人というものは愛する心を失わない中は、如何なる境遇にも堪えて行かれるものである。(略)

ただ昔から玩物喪志と云って、とかく俗情が入る。(略)

ところがこういう境遇になると、逆に物によって心が慰められる事もあるので、むしろ玩物養志という事もあるなと考え始めた。」(S22 こわれ物)

戦争で焼け出され 無一物になった時の述懐。

素白随筆にはたまにだが、しみじみという言葉が出てくる。我が「しみじみ」とは、内容もレベルも違うと思われるがなんとなく親しさを感じるお人である。

「旅人らしくない服装や気持ちで、京都の郊外も四国や山陰の町々も、気軽に飄々と歩くのが好きである。(略 )夕空に靡く浅間の煙を沁々寂しく思った。」

「月光と水色と夜気がしんしんと身に沁みて、竿の先の鈴がチリチリと鳴った。」(孤杖飄然)

「私も身に沁みて深く物を感じる方ではあるが、よくしたもので一面には桁はずれの暢ん気なところがあった。」(まぼろし)

身に沁みて深く物を感じるーこれこそ「しみじみ」だ。

今回の本では、素白先生の独特の持論を二つ面白く読んだ。

ひとつは、「日本文学による漫画の創始」( S21)

「文字で描いた漫画、それを我が国の文学で始めて試みた人は清少納言である。

人という賢くてしかも愚かなる者屡ば演ずる可笑しさ、愚かしさ、馬鹿馬鹿しさを、如実に巧妙に描いていることである。(略)

(漫画は)観る者におのずと微笑を誘いながらも、又沁み沁みとした心持ちにならせもするのである。

文学に世界に私のいう漫画を創始した清少納言の作物を、今一とたび静かに見返す必要があると思う。」

枕草子が「おのずと微笑を誘いながらも、又沁み沁み(!)とした心持ちに」させる漫画であるというのは突飛な感じだが、見解にはなるほどと納得させられるところもある。

もうひとつは、「徒然草談義」である。

「彼(兼好)はにんげんというものに、まともにぶつかり、その美しさをも醜さをも尽く描き出すことの出来る程の強い人ではないからである。

想像ではあるが、少なくとも彼は強健のひとではなかったであろう。友とするに悪しき者に、病無く身強き人を挙げている。

これを要するに、兼好の特色は、鋭敏と聡明と、而してそれらが齎すところの逃避的態度から発する。善い意味において、悪い意味において、徒然草の特色もまたこれに基づく。

総てを容れながらまた全てを放下せんとするその矛盾が、人々の興味を誘う。」と徒然草が日本人に長く読まれるだろう理由を指摘する。キーワードは兼好の「逃避的態度」だ。

素白先生は、徒然草の各段を引き兼好の人物、心理分析をして彼がどんな人であったかを明らかにする。

自分などは兼好の言葉を読み取ることに汲々とした方だが、先生は作者の人間像からアプローチするところがユニークだ。

ところで、冒頭の岩本素白の「がんぽんち」と「土砂眼入す」の話は、前述のとおり池内 紀氏の随筆で読んだ。もうだいぶ前のことになる。あるいは、このブログでも、もう書いたかも知れないが忘れたので又書く。それほど面白いー、のである。

知っている人も多いと思うが、この話の「がんぽんち」のほうは、「めもとでわかる」というひらがな文を無理に「眼本知」と漢字で書いたり、「目にゴミが入る」ことを難しく「土砂眼入す」と漢文化したりするおかしさを綴った随筆で文字、ことばや文章を大事にすべしと戒めたものである。

すなわち、万葉の東歌「成ると成らぬは目もとで知れる、今朝の目元は成る眼もと。」を「成与不成眼本知。今朝眼本成眼本。」とメモした田舎侍の話と、古い落語に登場するがらっ八の妻が高貴の出の娘でやたらと雅語や漢語を濫発して亭主を面食らわせる話、にひとり笑いが止まらなかったのを覚えている。

素白のこの随筆は昭和13年、戦前に書かれたものだが、なんと今日的か。言葉の乱れ、良き日本語が消える危うさは昔も今も変わらないようだ。さすれば、一直線に事態は悪化していると思わざるを得ない。

絵は、カルチャー教室のインド民族衣装のサリーを着た女性がモデル。

全身を入れたB10アルシュの乾く合間に時間があったので、2枚目B6に挑戦、30分くらいで速写、着彩。家で少し手を入れた。こちらの用紙はウォーターフォード。

下手なせいもあり、つい目元が気になるが、もちろん「がんぽんち」と「土砂眼入」とは、ともに、無関係な絵である。

阿川弘之の随筆 [本]

阿川弘之氏は1920 年12月広島市生まれ。東京帝大卒。1942(昭和17)年海軍予備学生。退役後 志賀直哉に師事、小説を書く。「春の城」「雲の墓標」のほか、大日本帝国海軍提督を描いた3部作「山本五十六」「米内光政」「井上成美」などが小説の代表作。現在、93歳。

ここまで書いて、どうしていつも自分は既に誰でも知っている高名な人について、あらためて詳細を書くのかーと思う。人に伝えようとするのではなく自分が確認しているだけだなと気付く。読み手のことを考えていない証左だなと気付く。書こうとすることに関係あることだけ書けば良い。今回で言えば、「現在、93歳」か。

自分は、阿川弘之氏の小説はあまり読んでいない。「米内」と「井上」くらいか。自分のリタイア後に、もっぱら随筆を読んだ。かと云って小説でなく随筆ならそれを語る資格があると言える程良い読み手ではない。

随筆からは、第三の新人たちとの交友、陸軍嫌いの海軍贔屓、麻雀好き、汽船、鉄道マニア、朝日嫌いの産経好き、昭和天皇好き、茂吉短歌好きなどを知って、自分ひとりよがりだが、人柄は頑固一徹爺のイメージが脳裡に定着している。文章も好きだが、ユーモアとウィットがなんとも楽しい。

しかし最近は、作家でエッセイストの長女阿川佐和子の方が、インタビューアーなどで頻りに話題になる。少しさみしい。

随筆は、文藝春秋に連載したものを纏めた「葭の髄から」 (文藝春秋 2000年 文庫)から主に愉しんだ。

「人やさき犬やさき 続 葭の髄から 」(文藝春秋 2004年 文庫)、「エレガントな象 続々 葭の髄から」 (文藝春秋 2007年 文庫)とつづく。

「天皇さんの涙 葭の髄から・完」 (文藝春秋 2011年 文庫 2013年) をもって90歳の高齢を理由に擱筆を宣言。愛読者としては、楽しみが一つ消えてしまい残念。

ほかに「故園黄葉 」(講談社 1999 文庫)、「食味風々録 」(新潮社 2001 文庫)、「2010桃の宿」 、「講談社 2001 鮎の宿 」、「講談社1992 大ぼけ小ぼけ」 「1999七十の手習ひ 」「2010論語知らずの論語読み」などもわが読書記録にある。

先日も図書館で氏の面白い本を見つけた。

「国を思うて何が悪い 一自由主義者の憤慨録 」(阿川弘之 1987 光文社 )である。

この本は1997 年文庫本 になり、2008年になってまた、ちくま文庫本新装版 が出る。

どうやらこの本は、人気があると見えて版を重ねている。

最近の内外の風潮を考えるとわかるような気もするが、アブナイ気もする。作家の意図に反し、説を曲解して利用しかねない不逞のやからがわんさといる。しかし、今回本の内容や著者の主張を論じるつもりはない。

随筆は著者の言いたいことに興味が向くのでなく、著者への関心と今自分の興味のあることに強く惹かれて読むという特性がある。自分のフィーリングにあった随筆ばかり読むのは、その特性による。よって自分の殻も破れず、視野も狭まるが、とくにこの年では致し方ない。

今回も憤慨のひとつ「文士に多い安普請」の中の次の文章に同感、喝采を送った。10年も水彩画のおけいこに励み、今頃になって本当にそうだなと思っていたからに違い無い。

「大体、文士や絵描きなんかある意味では、一介の職人に過ぎないんでしてね。アランの言葉に「まず指物師にになれ、それからできれば芸術家になれ」というのがありますけど、指物のちゃんと出来ないのに限って、芸術家ぶったり、大上段に構えた反対論をぶったりするんです。」

アラン(Alain)はペンネーム。エミール=オーギュスト・シャルティエ(1868- 1951 83歳で没。)は、フランス ノルマンディー・モルターニュ出身の哲学者、評論家、モラリスト。

ペンネームのアランは、フランス中世の詩人、作家であるアラン・シャルティエに由来する。

名高いが、哲学者や評論家としても活動し、アンリ・ベルクソンやポール・ヴァレリーと並んで合理的ヒューマニズムの思想は20世紀前半フランスの思想に大きな影響を与えたとされる。

もちろん、日本人にも大きな影響を与え、幸福論など彼の言葉を名言とあがめ、箴言の如く自説を補強するために引用する人は沢山いる。阿川氏のこのアラン引用もその一例。それで自説を確認している自分がいるという具合。

ほかに最近読んだ阿川氏の随筆。「断然欠席」( 1992 講談社文庫)日経掲載の私の履歴書が収録されていて再読(再再読?)した。

「春風落月 」(2002 講談社)著者の80歳前後の随筆。元気だ。

さて、ペンを置いた阿川氏が、最近、単行本未収録の短編小説や随想、座談会などを収めた「鮨そのほか(2012 新潮社)を出したことを知る。「92歳で本が出るのは不思議だが、ありがたい」と云ったとか。

図書館で検索すると、「内容は「花がたみ」「鮨」「贋々作「猫」」、そして短篇の名品…。日本語の富と、作家の技倆の粋を尽くした芳醇絶佳たる作品群を収録。吉行淳之介・遠藤周作を偲ぶ座談を付す」とあったので早速借り入れ申し込んで読んだ。

「この一冊はおそらく、七十年近い我が文筆生活を締め括る最後の一冊となるだらう。」と、「病院と称する老人介護施設に入居している」本人があとがきで書いている。確かに高齢で筆を置いたあとでも、なお本が発行され多くの読者に喜ばれる作家はそうはいまい。

志賀直哉の生活と芸術、暗夜行路の解説、第三の新人のことなど、名文をおおいに愉しませてもらった。健康と長寿を祈るばかりである。

三冊の猫随筆 [本]

我が家の猫も、冷房が嫌いである。冷房をつけるとそそくさと部屋を出てしまう。どんなに暑くても、冷房のないところで、あおむけになって曲げた両手両脚をあげてバンザイスタイルで寝ている。内猫といえどもネコには野性がまだまだ残っている。

当方は、熱中症回避のため冷房を適切につけて、猫の話を綴った猫随筆を読んでいる。猫の絵本や小説も多いが、猫談義の猫随筆も何とたくさんあることか。それだけ世に愛猫家が多いという証左であろう。

自分もこのブログで猫随筆集を取り上げたことがある。

関連記事 愛猫記

http://toshiro5.blog.so-net.ne.jp/archive/201304-1

我ながらあきれるが、最近も一度に三冊も図書館で借りて来て読んだ。

最初の一冊は、「猫は神さまの贈り物 エッセイ編」(山本 容朗/編 有楽出版社 2014)。

谷崎潤一郎 、奥野信太郎、木村荘八 、 大佛次郎 、吉行淳之介などの猫エッセイ。 漱石の有名な猫の追悼句「此の下に稲妻起る宵あらん」の「猫の墓」も収録されている。

中国文学者で随筆家の 奥野信太郎 「養猫記」 に出てくる乞猫詩、 送猫詩 、贈猫詩の話や木村荘八の 「我猫記」(さすが挿絵画家、絵入りで味がある)が面白い。

「猫は神さまの贈り物」は「小説編」もあるそうだが、まだ読んでいない。

ニ冊目、「金井美恵子エッセイ・コレクション 2 1964-2013 猫、そのほかの動物」 金井 美恵子/著 平凡社。

エッセイ「遊興一匹 迷い猫あずかってます」ほか、小説「タマや」なども収録されている。

作家は、猫は家に付くというが、猫はおばさんにつくと喝破する。ミルンのプーに出てくるトラーと名付けたとら猫を飼っていた作家自身の経験をふまえているというが、猫おばさんなるものが存在するから妙に納得してしまう説だ。

また猫は、むろん外猫の場合だが、七軒の家を持っているともいい、極めて戦略的な生き方をしているという。とにかく氏の猫に対する観察眼は鋭く、考察が深いのに驚き感心する。

金井美恵子氏は1947年生まれの小説家、エッセイストだが、著書を読んだことも無いので恥ずかしながら存じ上げていなかった。「本を書く人読まぬ人とかくこの世はままならぬ」(日本文芸社/1989年)というエッセイを書いているらしい。パート2まであるとか。嗚呼。

作家の実姉で画家の金井久美子の猫の絵が楽しい。実物の可愛さがまだまだ表現出来ないと言いながら、作家と同居し、共同飼主らしく猫のしぐさを良く見ていて、さすがにうまい。この人の描くトラーは板にテンペラ(ただし、このエッセイコレクションの挿絵はモノクロ)だから水彩の一種。

三冊目は、「猫 クラフト・エヴィング商會プレゼンツ」 (2004年 中央公論新社 / 2009年 中公文庫)。

1955年に刊行された有馬頼義、猪熊弦一郎、井伏鱒二、坂西志保、滝井孝作、柳田國男など小説家らによるアンソロジー「猫」をデザイン編集及び追録したもの。

小説家ではないけれど、戦後GHQ顧問として活躍した米国通の評論家、坂西志保の「猫に仕えるの記」「 猫族の紳士淑女」が面白い。

クラフト・エヴィング商會(craft ebbing & co.)なるものも知らなかったが、吉田篤弘、吉田浩美による、作家、装幀家のユニットだそうである。

商会名は稲垣足穂(1900-77)の文章中の「クラフト・エビング的な」という表現に由来するというが、クラフト・エヴィングはドイツの精神科医。少し変わり者の小説家タルホがどういう意図で精神科医の言葉を使ったのか知らないので、由来のもともとは自分には分からない。

商会により追録されたのは「忘れもの、探しもの」と題するシンク(Think)なる謎を運ぶ黒猫の話、というより絵本風の一篇。何やら猫の絵も添えられた文章も謎めいて、ほんわかと楽しいおまけである。

人の書いた猫随筆集を読んで思うのは、猫は世界各地で似たような暮らしをして、当たり前ながら万国共通の性質を持つが、一方で個体による性格などの差異は随分大きいということである。その点でも猫は人間と同じだ。人の語る猫の話を読みながら、我が家の猫を比べて見てしみじみとそう思う。猫は冷房嫌いだが、その度合いは猫によって違うのだろう。

寺田寅彦 の猫随筆 [本]

前回に続き猫の本の話。

寺田寅彦( 1978-1935 57歳で没)の随筆は、かつてこのブログでも、短くてブログ風で面白いし、楽しいと書いたことがある。青空文庫で手軽に読めるのが良い。

科学、芸術の間を自在に往き来して、しかも随筆のテーマは幅広いのが寅彦エッセイの特徴である。

関連記事 柿の種・・寺田寅彦の「ブログ」?

http://toshiro5.blog.so-net.ne.jp/2011-02-10

猫についても幾つか随筆を書いている。

寺田寅彦も中年以降に猫を飼う。大正10年(1921)43歳頃に書かれた随筆「ねずみと猫」によれば、猫のとりこになるいきさつはこうだ。いわばたらし込まれの記。

「わが家に猫を飼うという事はどうしても有りうべからざる事のようにしかその時は思われなかった」で始まり、ほどなく

「しかしこのきかぬ気の勇敢な子猫に対して何かしら今までついぞ覚えなかった軽い親しみあるいは愛着のような心持ちを感じた。猫というものがきわめてわずかであるが人格化されて私の心に映り始めたようである」。そして「猫がいなくなるとうちじゅうが急にさびしくなるような気がした」となり「私はできるだけ忠実にこれからの猫の生活を記録しておきたいと思っている」と、すこぶる率直な書きぶりである。

猫は、家に付くというが、むしろおばさんにつく、といったひとがいた。しかし、おじさんにもつく。大家寅彦も、自分の場合と経緯がそっくりだなと苦笑する。

この随筆の終わりはこう結ばれている。

「月がさえて風の静かなこのごろの秋の夜に、三毛と玉とは縁側の踏み台になっている木の切り株の上に並んで背中を丸くして行儀よくすわっている。そしてひっそりと静まりかえって月光の庭をながめている。それをじっと見ているとなんとなしに幽寂といったような感じが胸にしみる。そしてふだんの猫とちがって、人間の心で測り知られぬ別の世界から来ているもののような気のする事がある。このような心持ちはおそらく他の家畜に対しては起こらないのかもしれない。」(「ねずみと猫 」大正10)

これを書いた2年後、寅彦(45歳頃)は 、「子猫」(T12 1923 )を書いているが、猫随筆としてはこれが一番面白いし良いと思う。少し長くなるが、冒頭から引用したい。

「これまでかつて猫というもののいた事のない私の家庭に、去年の夏はじめ偶然の機会から急に二匹の猫がはいって来て、それが私の家族の日常生活の上にかなりに鮮明な存在の影を映しはじめた。それは単に小さな子供らの愛撫もしくは玩弄の目的物ができたというばかりでなく、私自身の内部生活にもなんらかのかすかな光のようなものを投げ込んだように思われた。

そうしていつのまにかこの二匹の猫は私の目の前に立派に人格化されて、私の家族の一部としての存在を認められるようになってしまった。」

そしてこの随筆はこう締めくくられる。

「私は猫に対して感ずるような純粋なあたたかい愛情を人間に対していだく事のできないのを残念に思う。そういう事が可能になるためには私は人間より一段高い存在になる必要があるかもしれない。それはとてもできそうもないし、かりにそれができたとした時に私はおそらく超人の孤独と悲哀を感じなければなるまい。凡人の私はやはり子猫でもかわいがって、そして人間は人間として尊敬し親しみ恐れはばかりあるいは憎むよりほかはないかもしれない。」(「子猫」T12 1923 )

さすがに科学者の眼で冷静に猫を見ているところもあるが、時に科学的な考察はどうでも良いといったような述懐ももらす。寅彦随筆の魅力である。

自分が一番感心したのは、自分の経験からよく分かるのだが、引用したこの随筆の終わりの部分である。

何故人は猫に対して、自分の子の生まれた時に持つ愛情に似たようなあたたかい感情を懐くのか、とつくづく不思議に思ってきた。しかも飼ったことの無い人には、この感情は起きない。起こるにしても弱い。

飼い猫が死んだ時(自分はまだ経験が無いが)の悲しみは、親を失った時より深いのではないか、とさえ訝るほどであると、時折り人の猫随筆に出てくる。親の時の三倍は涙を流したとか。

ペットロスの悲しみは深く、内田百閒の「ノラや(1857)」、「クルやお前か(1963)」を読めば、まるで狂気じみてさえいると知れる。

寅彦は、「私は猫に対して感ずるような純粋なあたたかい愛情を人間に対していだく事のできないのを残念に思う。」とストレートにいう。

猫に対するあたたかい愛情を、人間に対して懐くことが出来れば凄いことになろう。家庭にも国にもただちに平和が訪れよう。(寅彦はそうは言っていないが、同じことだ。)

しかし、人間より一段高い存在である神の身でない人間に、それは出来ない。

「人間は人間として尊敬し親しみ恐れはばかりあるいは憎むよりほかはない」と、寅彦はひとりごちる。まことにその通り、だと自分も感じ入るのである。

このほかにも昭和になって晩年の頃の随筆に猫が登場するものがあるが、科学者の関心事を説明する時に猫の性質などを比喩として出すだけであり、猫談義そのものでは無くあまり面白いものはない。

例えば次の二つ。このほかに猫を書いたものがあるかも知れないが、随筆を全部読んだわけでは無いので確信は無い。

「舞踊」(1927 S2)

猫の足踏みと文明人のダンスとの間の関係を考えてみるのも一つの空想としては許されるべきものであろう。

「猫の穴ほり」(1934 S9)

猫が庭へ出て用を便じようとしてまず前脚で土を引っかき小さな穴を掘起こして、そこへしゃがんで体の後端部をあてがう。しかしうまく用を便ぜられないと、また少し進んで別のところへ第二の穴を掘って更に第二の試みをする。それでもいけないと更に第三、第四と、結局目的を達するまでこの試みをつづけるのである。工合の悪いのが自分の体のせいでなくて地面の不適当なせいだと思うらしい。

絵は、マスキングの練習で描いた我が家の猫。縦の線はマスキングテープ。白い猫のからだは塗り残し。背景の文字はマスキングインク。小さいので見えにくいがこう書いてある。

私はもとノラ

いまうちネコ

名前はリーリー

人たらしの名人ヨ

秀吉より司馬さんより上手ヨ

心でなく 魂を

たらしこむのヨ

F2 ウォーターフォード

加藤周一の随筆 [本]

このところ一ヶ月ばかり、加藤周一と格闘している。格闘とは大げさで相手は知の巨人、巨匠(菅野昭正)だからもちろん勝負になるはずはない。老懶のぼけた頭では難しすぎるのでこのまま読み続けるか、やめるかというほどのことである。

最初図書館で手にしたのは、随筆でなく小説、「三題噺」( ちくま文庫 筑摩書房)と「幻想薔薇都市 シリーズ旅の本箱」 (岩波書店)。難解ながら面白かったので随筆も読んで見ようかというのがそもそも。そこで前から気になっていた「夕陽妄語」(せきようもうご1〜8輯 朝日新聞社)を借りてきた。

この随筆は、朝日新聞夕刊に「山中人閒話」と題して1979年から連載されたもので、1984年に「夕陽妄語」と改題して2008年7月まで続いた。(「山中人閒話」 朝日選書 )

加藤 周一は、1919年(大正8年)生まれで、 2008年(平成20年)12月、89歳で亡くなったから、亡くなる年まで書いていたことになる。

加藤周一は評論家。もともと医者で専門は内科学、血液学の医学博士。上智大学教授、イェール大学講師、ベルリン自由大学およびミュンヘン大学客員教授、ブリティッシュ・コロンビア大学教授など、華麗なる経歴の教育者でもあった。

妻は評論家・翻訳家の矢島翠(1932ー2011 79歳で没)。

加藤本人は、自分の文章は高校の教科書に載るくらいで決して難しくはないというが、読んでみるとやはり、するりとは頭に入らぬ。随筆という名の評論か、難解なコラムだったろうと思う。朝日の読者は相当にレベルが高いということだろう。わが耄碌寸前の老体の頭では、解るのは3、4割くらいか。話題が多岐に亘るがとくに文学や音楽の話となると、絵の話さえもちんぷんかんぷんが多い。

哲学者の鶴見俊輔、作家の大江健三郎らと結成した「九条の会」の呼びかけ人としても知られているように、政治、社会的な発言も多いが、こちらの方が幾分解る文章が多い気がする。背景や状況が解るからであろう。詩や音楽は不学だから話題についていけないのだと分かる。絵にしてもこちらの理解が表面的なのだろう、解りにくいことに変わりない。

「随筆はしばしば考えよりも季題を貴ぶ」(「随筆についての随筆」 山中人閒話)などと言いながら、季題より考えの方が圧倒的に多い。

難しい文章の一例。

「未だ生を知らず」から出発して自分自身の死だけでなく、他人の、あるいは人類の死について到達することのできる意見には二つが考えられる。生命の価値については分からないから人を殺してもよい、死刑も戦争も肯定されるーという意見は傲慢どれほど貴重かわからないものは、破壊してはならない。死刑、戦争反対の意見。これは自分自身の知識と判断力の限界の自覚である。

手元の「広辞苑」は「随筆」を定義して「見聞・経験・感想などを筆にまかせて何くれとなく記した文章」という。私は今、随筆に興味を持っている。(夕陽妄語Ⅷ 「随筆、何くれとなく」06.8.23)

前段の方はそれなりに理解できるのだが、それと結びの随筆の話はどう繋がるのかが解らない。

もちろん解る文章もあってその通りですな、と感心する随筆も多い。

例えば、三匹の蛙 が牛乳ビンに落ちた話。たしか核軍縮問題と絡んで出てくる比喩。

悲観主義 と楽観主義の蛙は、どうせ駄目だから、あるいは何とかなるだろうと共に何もせず、死んでいったが、現実主義 の蛙は、自分の出来るのはもがくだけと、もがいたらバターが出来てそれを蹴って外に逃げられたという。 (夕陽妄語ⅲ「三匹の蛙の話」1992.8)

また、危うい言い換えの問題。

「振り返ってみれば、日本における危機の言語学的解決法の洗練は、敗戦を終戦占領軍を進駐軍と呼んだときから始まっていた。

主権侵害、見殺し、ウヤムヤ主義ー政治的解決 アメリカ追随ー日米対等、等距離外交、国際的責任を果たすのは危機どころか独立の精神の顕現である。四つ足の猫は猫にあらず 白馬は馬にあらずー(「危機の言語学的解決法 」山中人閒話)

けだし言語学的水準において、市民に出来ることの一つは、猫を猫とよび、侵略を侵略とよび、軍隊を軍隊とよび、核弾頭を核弾頭とよぶことであろう。(「軍国主義反対再び」 同)

今の政治家も危機ばかりか広く政治問題において言語学的解決を巧みに駆使するので、良く分かるのである。

日本歴史、日本社会的の特質をそれぞれの七不思議と冗談まじりに挙げているのも分かりやすい。

日本歴史の七不思議は次の通り。

何故家の中で椅子にかけなかったか。何故乗り物として馬車が用いられなかったか。何故いびつの焼き物が好んで作られたか。叙情詩人は何故かくも長い間かくも短い詩型だけで満足していたのか。競争的集団主義はどこから来たか。天皇制は武士政権の時代に何故維持されたのか。アニミズムは外来の組織的な宗教・イデオロギー体系に抵抗して、何故今日まで生きつづけたか。(「日本歴史の七不思議」 同)

続いて日本社会の七不思議。

何故犯罪が少ないか。なぜハンコを好むか。 なぜ道路標識を嫌うか。 なぜ成人が子供のまねをするのか。 なぜカタカナ語が流行るか。 なぜ日本政府は誠意を国内で示さなかったか 。なぜ靖国神社には、国難に殉じいくさに倒れたすべての日本人(当時)を祀らないのか。(「日本社会の七不思議」 同)

加藤周一の文章は難しいのと、ユーモアがその特徴の一つであろう。思わず吹き出すこともある。そこで「真面目な冗談」(平凡社)も借りてきて読んだが、冗談がきつすぎて辟易した。ユーモアは「さりげなく」が良いと分かる。

加藤周一は、「九条の会」を抜きにして語ることは出来ない。「加藤周一のこころを継ぐために 岩波ブックレット」(井上 ひさし/著 岩波書店)は、逝去を悼み開催された講演会の記録であるが、妻の矢島翠は次のように言う。

加藤は物書きのエゴイズムから抜け出し、9条の会を広める運動を始めた。このゆるやかなネットワークで人類の理想である不戦をどう実現していくか、九条は人類の理想の先取りだとする加藤の意志をどうつないでいくかが、これからの課題であると。しかるに現在の状況は、加藤が懸念した小泉政権の時より明らかに悪化している。

加藤は何処かで「500年後 核不拡散条約極端な不平等体制は崩れーいつか遂に第3次世界大戦がおきー神も仏も現れず放射能エントロピーは増大、地球上には平等に廃墟と焼け野原が拡がる。」と書いているように、基本的には悲観的だったが、これではいけないと9条の会の呼びかけ人となったのであろう。未来に明かりを見つけたかった気持ちは、無神論者の評論家が死に臨んでキリスト教に入信したことと通底するものがあるのか、ないのか自分には分からない。

長い間書かれた随筆をまとめて一気に読むのと連載時に読むのとでは、きっと味わいが違うだろう。ただ、本になったものを読めば著者が本当に強調したいことは、何度も繰り返されているから著者が何を主張したいのか、全体像が良く分かってくるような気がする。

加藤は、随筆のなかで自著の「日本文化における時間と空間」(岩波書店 2007)を紹介している。随筆でなく評論のようだが、難解で半知半解になりそうだけれども、覚悟して挑戦して見ようと思う。

絵は加藤周一と「格闘」している合間に描いた秋の花と果実。カルチャー教室最後の授業で描いたのを、ちまとまと手を入れた。最後までうまくいかなかった。教室は10年通ったが、とても卒業とはいえず終わった。F8 ウォーターフォード。

加藤周一「日本文化における時間と空間」を読む [本]

最初から難解とわかる本というのは、めったに手に取らないが、難しそうな本を読むときは、本の「帯」が助けてくれることがある。

この本の帯はこう言う。

「日本文化の特質とは何か。著者は時間と空間の二つの軸からこの大きな問に挑む。日本文化を貫く時間と空間に対する独特な感覚ー著者はそれを「今=ここ」と捉えーこの志向が今日のわれわれの日常や政治行動をも規定していると喝破する。日本文化の本質 その可能性と限界を問う渾身の書き下ろし。」

これで、書いてあることの大枠は掴めるというもの。

また、前書き(はじめに)を読んだあと、中身に入る前に著者のあとがきから読むのも、役に立つことがある。今回はそうした。

著者はあとがきでいきなり、「この本は日本の思想史について私の考えてきたことの要約である」と書く。勿論随筆などではないと承知しているが、評論というより思想史についてと言うのだから不学の徒に荷が重いと知る。

著者のあとがきは続く。

第一部で日本文化において典型的時間は今に集約されることを強調し、第二部は日本文化の典型的な空間は水田耕作のムラである。そこでは集団第一、個人第二。(略)

第三部では、「今」と「ここ」の関係を「かくして「今」主義と「ここ」主義は併存しているのではなく、全体を分割して部分へ向かうよりも、部分を積み重ねて全体に到るという同じ現象の両面をあらわしているのである」という。

そして「今」と「ここ」に不満の場合のそこからの脱出について論考する。物理的には亡命、精神的な超越としては禅だという。

本文は三部構成で、第一部「時間」のところは、読んで分かりやすいが二部「空間」、三部「今=ここの文化」は予想したように、自分にはやや難解であった。

第一部の「時間」でとりあげられる「連歌」については、いっとき連句に興味があって式目などを知ったたので良く分かる。

連歌とは過ぎたことは水に流し、明日は明日の風に任せて、 「今、ここ」に生きる文学形式である。ひたすら前へ進み後戻りはタブーである。

この連歌から生まれた俳句は更に明快。今を切り取る短詩型。「物のみへたる光、いまだ心にきへざる中にいひとむべし(芭蕉)」に尽きる。

「ー誰もが「今=ここ」の印象に注意し、その時までのいきさつを離れ、その後の成り行きも気にかけず、現在において 自己完結的な印象の意味を、見定めようとしたのである。俳句は日本語の抒情詩の形式が歴史的に発展した最後の帰結である」と著者は書く。

随筆についてはふだんから思っていたことなので、おおいに納得感がある。

「随筆の各断片は、連歌の付句のようなものである。時間の軸に沿っていえば、読み終わった断片や、来るべき断片とは関係なく、今、目前の断片が、それ自身として面白ければ面白い。

抒情詩の形式における現在集中への志向は、散文においても、もっとも典型的には随筆において、全く同じように確認されるのである」

また著者は「すなわち詩歌においても、音楽においても、著しい「今」の強調が、ー別の言葉で言えば全体よりも「部分」への強い関心が、絵画の場合にもあらわれているのである」という。

これらの「今」への集中志向は良く分かる。随筆や俳句ばかりか私小説への偏重、コラム、エッセイやブログ、ツイッターも然りであろう。

日本の文学形式が、「今=ここ」に生きるというのは、多分正しいであろう。だが、それは日本独特かといわれると、海外文学を知らぬ自分には良く分からぬ。

音楽や演劇、絵画についても、絵巻物 、 能役者の静止 、歌舞伎役者のみえなど親切に教えてくれるが俳句、連句や随筆ほど膝を打つという感じがないのは、自分の音楽や絵画の理解が浅いからであろうか。

さて、第三部こそ重要なのであろうが、一読して理解が十分とは言えないのが残念である。何故「今=ここ」に不満の時、そこからの超越、脱出が、物理的には「亡命」なのか、むしろ「自死」や「隠居」の方が適切のような気もする。「今」から脱出できても、「ここから」は超越出来ないからか。しかし亡命はあまりに一般的でない。

精神的には禅が典型というが、それ以前に大衆にはアニミズムや神道、仏教なかんずく浄土宗などの宗教であろうと思うのだが。

「今=ここ」への志向が、今日のわれわれの日常や政治行動をも規定している(帯)とするなら、もう少し具体的に言って貰いたいものだ。

過ぎた過去にとらわれず、考えても詮無い未来にあまり期待せず、今を生きるのは日本人だけではない。脱出もパチンコ、アルコール、ドラッグなどは思想史とかけ離れるて、通俗史になってしまうので論外であろうが。

日本人の15年戦争さえ水に流してしまう性癖、ご都合主義の歴史認識、安定経済至上の選挙行動は、少し度が過ぎるが、その原因は、強い「今=ここ」志向だけではあるまい。例えば強い自尊心、自愛、家族愛と表裏一体の利己主義などもあるのでは。それはどこから来るのか。

加藤周一は、2008年に没したが、2011.3.11とその後の日本人のありようを見たら何というだろうか。また、九条の会の呼びかけ人として、最近の政治状況、手ひどい憲法解釈や右傾化とも見える後戻りをなんと見るのか。「今=ここ」の思想をどう変えたら良いのか。指針や可能性については、読者の考えることだと言っているようにしか読めなかった。読む方の力不足であろう。

この本は、2007年岩波書店から出版された。ときに加藤周一は88歳、米寿。人間の頭脳は人によっては高齢化をものともしないという好例。膨大な脚注の中にも面白い話がたくさんあって、大いなる知識、深い思慮が窺われる。

だが、読む方はまだ70代なのに、脳髄が弱る一方であることを思い知らされるのが、情けなく悲しい。これでは、この本の良き読み手とは、とても言えない。

絵はドアを右手で開ける我が家の猫、完全に閉まっている開けられず、にゃあといって開けてくれという。家族は皆ドアマンになる。F8 ウォーターフォード。例により、本とは無関係。

安野光雅「原風景のなかへ 」を読む [本]

この本は、2010.3〜2013.2の間に共同通信社から配信された水彩画家、安野光雅氏の連載記事の再録である。 (山川出版社 2013)

最初の1ページが題名と地図、次の2ページが見開きで「原風景」の水彩画、次の2ページに文章があり最後の1ページに氏のカットだけという構成で34の原風景が掲載されている。なんと豊かで贅沢な本か。もちろん装丁・画は安野氏。手もとにおいてときどき読みたい本。

絵だけ見ても楽しいし、文は風景にまつわる、あるいは関係のない著者の考えたことなどでそれも読んで楽しい。著者は高名な水彩画家だが文をよくし、著書も多く文章力の評価が高い。

ページを開けば縁ある土地や行ったことのある場所の思い出に浸り、また時折出てくる絵の話に魅かれるといった具合。

自分の場合でいえば、次のような文。

・「消さない決まり」はその気になってやってみる値打ちがある。お勧めしたい。 (室津漁港)ー絵の描き方の話である。

・「わたしたちは、たとえばフランスの画家アンリ・ルソーの仕事や子どもの作品の持つ初々しさを、ナイーブ派という言葉で整理し、評価の「圏外」に置こうとしているきらいがある。いや、そうしなければ、「圏外」の絵の前では立ちすくむほかなかったのだ」(田園に咲いた花 大分 由布院)ー絵の第一人者の言だからこそ、心に響く。加えるに大分は、昔赴任して2年間働いた懐かしい地。初冬の由布岳の絵は心に沁みて迫るが、実際の山はもっと尖っていた。

・「雨は真珠か/夜明けの霧か」と歌う一節が、今も浮かんでくる。(雨は真珠 三浦半島・三崎港)ーしばらく島の通り矢のはなを望める辺りに住んでいたことがある北原白秋 の叙情歌「城ケ島の雨」 の話。ここはわが父祖の地でもあり、この曲を聴くと自分も島の常光寺の父母の墓などを思うのだ。

さて、氏は1926年生まれだから、現在米寿88歳。この連載は84歳から87歳の間に書かれたことになる。

絵を一見して、あ、絵が変わったと思った。もともと氏の絵は線描、淡彩で、どちらかといえばおだやかな落ち着いた雰囲気という先入観がある。

好きな作家で、その静かな絵は自分が水彩をやって見たいと思った動機のひとつにもなったように思う。

それが今回の「原風景」の絵の多くは鉛筆の線が弱くなり、むしろ消え、色彩の面が多くなっている。しかも強烈な色彩さえある。つまり輪郭線は鉛筆でなく面で表されている。受ける印象は総じて強い。

阿蘇根子岳、犬吠埼、九十九島、明日香村などとくにそれが目立つ。

もっとも若い時から色んな描き方をしているから、画風が変わったというわけではないだろう。自分の気のせいかもしれないとも思う。

最近の「絵のある自伝」(文藝春秋 2011)、「会えてよかった」(朝日新聞出版 2013)などの絵は、挿絵だから比較にならないが、絵が激しいように思う。

普通、高齢になると淡白な絵になるような気がするのだが、この人は若い時の方が静かで淡白な絵で、それが人気が出たようなところがある。すぐれた画家は、いつまでも常に変わるのだろうか。

画家があとがきで「その画の骨組み(デッサン)がしっかりしてさえいれば、そこにどんな木が生えていようと川が流れていようと、画に狂いがなくなる」と言っているのが、なにやら意味ありげである。

斎藤美奈子「それって どうなの主義」を読む [本]

東京新聞の「本音のコラム」のことはこのブログで取り上げたことがある。やや旧聞に属するけれど、先日このコラムで斎藤美奈子女史の「会心の無恥」を読んだ。最近にない会心のコラムだった。

本音のコラム

http://toshiro5.blog.so-net.ne.jp/2010-11-08

評判になったので知っている人も多いと思うが、某女性国会議員が国会質問で八紘一宇を理想とすべしとか何とか発言したことを、斎藤女史は「侵略戦争を正当化したいという願望がなければこんな無知かつ無恥な発言は出ないはず。これが許されるなら『改革は進め一億火の玉の精神で』とか『五族協和こそ対アジア外交の指針』とかもOKになる。安倍談話の行方で注目されている政権。厳しく処分しないと禍根を残すよ」と叱責した。そして「歴史のお勉強をサボると、こういう惨事を招くんですね」と書いている。思わず、ほんとにそう、と膝を叩いた。

八紘一宇は、紀元2600年生まれの自分には同じ年頃の人に「紘」、「紀」という字を使った名前の方が多いくらいで昔から良く知っているが、今ごろ亡霊のごとく出て来てびっくりする。斎藤女史より若い人はどんな感じで、女性国会議員のこの政権へのヨイショ質問を聞いたのだろうか、あるいは新聞記事を見てどう考えたのだろうか。

無恥ながら斎藤女史のことは知らなかったが、1956年新潟県生まれ。編集者をへて文芸評論家として著名人とのこと。

斎藤女史のまともな発言が面白かったので、図書館で著書を検索して「それってどうなの主義」(2010 文春文庫)を借りて来て読んだ。

この本は、著者のあとがきにあるように2000年頃から全国紙、週刊誌などに書いたエッセイをまとめたもの。その頃10年間の話題を取り上げたものといい、新潟日報に掲載されたエッセイもあるという。

女史の出身地、新潟には1968年から1971年まで3年間暮らしたので、新潟日報は懐かしい新聞だが、まだ女史の学生のころのことだから遠い昔のことである。エッセイには、ところどころ女史の出身地越後のことが書かれていて懐かしい。

本の核となっているのが、言語学の専門誌「言語」に連載されたコラム(「ピンポンダッシュ」)というから、難しい本誌自体を知らないので無論このコラムも読んだ筈もない。

もとより新聞雑誌などのコラムは、ふむふむと読んで感心してもすぐ忘れるし、それをまとめた随筆集といっても、強く記憶に残るものはほんの少しであることに変わりはない。しかも受け止め方は人によってまちまちであるから話題になるということは、多くの人がふむふむと感心したということになる道理だが、このエッセイ集の評判も高かったようだ。

さて、読後感だが「会心の無恥」と同じように面白かった。拉致と連行、空爆と空襲、変身と変態、派遣と派兵、孵卵と孵化など。言葉の違和感だけでなく、何事によらず独特の感覚で「それってどうなの」と言っていることにうなづくことが多いのである。

ものの見方はユニークで、物言いは辛辣ながらストレート、小気味良い。

なかでも、「(朝日の)左右の安全をよくたしかめて」、「一億3千万総親戚化(親戚感情と村八分)」、「地名のトリック」、「桜の咲かない入学式」、「家内と家人」、「駒子の日本語」などが印象に残っている。

本も面白く読んだが、解説がとびきり痛快、愉快で秀逸。書き手はご存じジャーナリスト池上 彰先生。

「書評の専門家の本を解説するなんて、それこそ「それってどうなの」という突っ込みを自分で入れたくなりますが、こんな恐ろしいことをお受けしたのには、理由があります。」で始まるのがオシャレ。

文の終わりあたりでは、しれっと「(このあたりにしときましょう)これ以上、斎藤さんのエッセイを読みふけると、私の性格が一段と悪くなってしまいそうなので。」とも。

「斎藤さんってこうなの」とよく分かる解説文である。さすが解説のプロ。

なお、斎藤女史のエッセイを読むと性格がさらに悪くなる、というこの意見はネガティヴなものでは無いことは承知ながら、自分はこれにくみしない。性格がより悪くなるとはどうしても思えないのは、もう十分に悪くなっているからかも知れないが。

むしろ、ごくまっとうな意見が多いと思う。言っても無駄という風潮になっているからか、最近まっとうな意見を言う人が少なくなっているのでは無いか、と思っていたからまだまだ捨てたものでもないと、感心した くらいである。まっとうな意見のエッセイを読んで、性格が悪くなるはずはないので、是非多くの人に読んで欲しいと思う。

ついでに斎藤美奈子著「名作うしろ読み」(2013 中央公論新社)、「誤読日記」(2005 文春文庫 )の2冊を借りて読んだが、機知に富みそれぞれ面白い。これらも人にご一読を勧めたくなる。

新藤兼人 、城山三郎、江藤淳の愛妻記 [本]

新藤兼人は、戦後の日本映画を代表する映画監督のひとり。1912年広島生まれ。2012年5月 100歳 没 。

代表作は「愛妻物語1951」「原爆の子1952」「裸の島1960」「午後の遺言状1995」「一枚のハガキ(2010遺作)」など。

日本の映画産業は、1958年がピークで以降衰退の道を辿ったという説もあるが、進藤兼人はむしろその後力作を世に出している。残念ながらあまり映画を見ないので、50本以上もあるという監督の映画を一本も観ていないが、原爆と戦争に一貫して反対し続けたシナリオ作家兼監督ということは知っている。出生地広島、兵役の経験などから社会派であるが、性や本能などを追求した人間派でもあったといわれる。

ひょんなことから新藤兼人著「 愛妻記」( 2012 文藝春秋)を読んだ。

進藤兼人は、妻と死別後1978年乙羽信子と再婚したが、乙羽信子とは「愛妻物語」の主演女優として起用した1951年頃から愛人関係にあった。このことについては、この「愛妻記」に詳しい。

乙羽信子は 、1994年12 月、70歳 での没 だから、進藤兼人とは40年余のつきあいのうち結婚生活は16年ほどである。世間にあまり例のない、稀有な夫婦関係における「愛妻記」ということになる。

進藤監督は、余命1年と告知された妻との最後の映画製作を決意する。それが「 午後の遺言状1995」である。その制作日誌のかたちで「愛妻記」は綴られているが、さすが脚本家 の手になる文章、一気に読ませる。

だいぶ前に城山三郎「そうかもう君はいないのか」( 2008 新潮社)を読んだことを思い出した。

「がんとわかった妻。私は言葉が出なかった。かわりに両腕を広げ、ーその中へ飛びこんできた容子を抱きしめた。大丈夫だ、大丈夫。おれがついてる」と城山三郎は夫婦の絆を切々と書く。

城山三郎は、1927年名古屋生まれ。2007年、80歳で没 。代表作は「輸出」 「総会屋錦城」「 落日燃ゆ」「 男子の本懐」「 黄金の日日」など。経済小説の開拓者ともいわれる。金融機関に働くサラリーマンだったから、その経済小説も何冊か読んだことがある。

ともに妻に先立たれた夫が書いた「愛妻記」であるが、城山三郎のこの愛惜の回想記と進藤兼人の愛妻記は、妻ががんと知っているのと、知らずに夫だけが知っているという違いだけでなく、かなり趣を異にするような気がする。

妻が自分が余命幾ばくもないことを知らず、命を削り主役を演じ、夫がそれを知りつつ告知しないでメガフォンを手に映画を作る。1年にわたる闘病と映画の制作が並行する。これは尋常なことではない。

進藤兼人は妻が亡くなったあと18年、100歳まで生きて映画を作る。城山三郎は、2000年に妻容子と死別した7年後に亡くなる。

二人とも妻なきあと、比較的長く生き、自分の仕事をした方だろう。一般的に言えば、夫の方が歳上が多いから妻が先立つというのは余り多くはないが、妻に先立たれた夫は哀れで、まず長生きしないという。夫は直ぐに妻の後を追うというのは通説となっている。その通説から言えば二人は強い意志と体力の持ち主だったと言える。特に百歳で大往生した新藤兼人は驚異的である。

妻を亡くした夫が喪失感に負ける例は少なくない。典型的なひとりに、戦後の著名な文芸評論家の江藤 淳がいる。

進藤兼人の「愛妻記」を読んだあとに、江藤淳「妻と私」(1999文藝春秋 )を再読した。

やはり余命いくばくもない妻にそれを告知せず、死を見つめねばならなかった男の悲哀を克明に書いた「愛妻記」である。

周知のように江頭淳は、一卵性夫妻と揶揄されたくらい夫婦仲が良かったが、1998年暮れ、慶子夫人を失い翌年夏に「脳梗塞後の自分は形骸」と言って自裁する。66歳。自らの病だけが原因でなく、愛妻の喪失感が、冷静かつ明晰な頭脳の持ち主であった評論家の生きる力を奪ったことは明らかである。「妻と私」を書くことで喪失感からぬけだそうとしたのか知る由もないが、結果としてはそうはならなかった。

江藤淳「妻と私と三匹の犬たち」 (1999 河出文庫)に姪が一文を寄せている。その中の姪宛遺書。

「これ以上皆に迷惑をおかけするわけにはいかないので、慶子の所へ行くことにします。

まことに申し訳ないけれども、あとをよろしくお願いします。葬儀は極内輪に、遺骨は青山のお墓に納めて下さい。さようなら 平成十一年七月二十一日 江藤淳夫」

有名な遺書「心身の不自由が進み、病苦が堪え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は、形骸に過ぎず、自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。平成十一年七月二十一日 江藤 淳」と比べ、何と静かで実務!的なことかと一驚する。

江藤淳夫は本名。子供のなかった江藤淳は犬好きで妻とともに、三匹のコッカースパニエルを長い間にわたり飼って溺愛したことを、初めて知った。それが上掲書「妻と私と三匹の犬たち」 である。

江藤淳が若い時に書いた犬随筆だが、犬ではなく猫に耽溺して暮らしている自分にも、随所で頷く共通点があって面白い本である。

江藤淳は戦後の知性と評された評論家であり、慶子の所へ行くといっても、来世を信じていたのでは無いに違いないが、その自裁は世に衝撃を与えた。

進藤兼人、城山三郎、江藤淳の愛妻記は当然の事ながら、それぞれが異なる。江藤淳に子供が無かったことなどがその違いの要因でもあろうが、それはほんの一部であろう。しかし、三人の違いを比べてもあまり意味はなさそうだ。それより何より、妻に先立たれた夫の弱さの方が強く自分に迫ってくるのは、如何ともしがたい。

男は女に比べ、総合力において、特に気力の面で格段に弱いというのは、自分でも実感してよく分かるからだ。

夫に先立たれた妻の方が数は多く、悲しい思いをするのは同じであろうが、愛妻記に相当するような寡婦の書いた想夫恋の記といった本を、自分は寡聞にして知らない。

女は無駄なことはしないのであろう。書かなくても分かっていることを、と。女は強いのである。