極楽湯につかる [雑感]

今年の11月は、後半に何日か小春日和があった。年寄りにはたいへんありがたいことである。

北米ではインディアンサンマー、ヨーロッパでは貴婦人の夏と呼ばれる似た気候があるというが、なぜかあちらでは夏。我が国は旧暦10月の異称が小春なので春となる。

このところ、すっかり引き籠りっきりになっているが、切符を頂いたので和光市にある「極楽湯」に行くことにした。

家人によれば、近くに銀杏並木通りのきれいな光ヶ丘公園もあるとのことなので、帰りに寄って見ようということになる。

「極楽湯」は全国各地にあるが(直営23店舗)、我が家から一番近いのが和光市にある。環八に出て北へ走ると自宅から17分とアイフォーンのマップにある。

これをカーナビ代わりに走ると、練馬区「清水山の憩いの森」のある土支田の近くとすぐ分かった。和光市は練馬のすぐ北隣りなのである。「清水山憩いの森」はカタクリの自生地で有名なので、それをバスを乗り継いで見に行ったのである。2015年4月のことだった。

さて、われらが極楽湯に行ったその日は祝日で風呂は混んでいた。駐車場もほぼ満車状態。

休憩室も人でいっぱい。家族揃って食事もできて、ノンビリ過ごせるこのての施設は人気があると見える。

温泉も茶色い湯でそれらしいが、何せ人が多く子どももいて老人には落ち着かない。

温泉に入って思わず出る「あぁ、ゴクラク、ゴクラク! 」、「♪い~湯だナ アハハッ」とまではいかなかったのは残念ながら、温泉なのだから気分が悪いはずはない。

料金は家人に聞くと1000円くらいらしい。

早々に風呂を出てすぐ近くの光ヶ丘公園に行く。

駐車場に車を停め、お腹が空いたので売店でたこ焼きを食べる。タコは一つずつしっかり入っていたものの冷めていた。アツアツでないのは致命的。

大阪でよく食べたので、タコ踊りの幟りなどを見ると時々食べたくなるのだ。たこ焼きは大阪発祥とされるが、優れてアジア的な食べ物だといつも思う。汁につけて食べる兵庫の明石焼きの方がルーツとする人もいる。

銀杏の並木通りは何処ですかと売店の人に尋ねると、すぐ隣がそうですがあいにくもうほとんど散ってしまいましたと言う。

今年は黄葉も遅いのではないかと思っていたのに、この辺りは暖かいのだろうかと訝る。

それでも園内にはまだ散っていない銀杏もあって、午後の日を浴びて黄色に輝いていた。

雨上がりの陽に輝く銀杏の葉の黄色ほど、素晴らしい黄色は他にそうはない。

小春日和の風呂上がりに、いっとき秋色を楽しんだ午後であった。

老眼・老耳・老歯 [健康]

家人はめがねがずり落ちてきて気になると言う。

ずり落ちるのは随分前からのことで、鼻眼鏡になっていたのだが、あまりこれまで気にならなかったのに、と嘆いて眼鏡店に行くと決めたらしい。例によって散歩代わりにとついて行くことにした。

そういえば、だいぶ前に駄句を作ったことを思い出した。

秋の夜半 アガサ読む妻 鼻眼鏡

妻籠俳句(めろうはいく)である。

眼鏡屋さんは、奥さんこれすぐ直りますよ、と鼻にあたる部品を取り替えてくれた。一件落着。ついでに自分のも替えてもらう。二人で1200円。

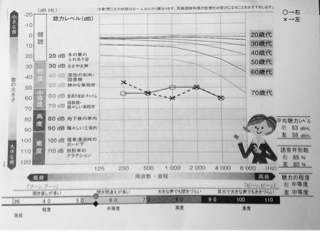

店頭に並ぶ補聴器を見ていたら、鴨ネギと見られたらしく、ご興味があれば検査しますよと言ってプリントしてくれた結果は次の通りであった。

平均聴力レベル 右 53dHBL 左58dHBL

語音弁別能 右85% 左80%

健聴は20デシベル以下であり、しっかり「中等度難聴」という。

たしかにずっと電話や会話が聞き取れず困ることが多い。テレビドラマもほとんど会話が理解不能で、ついに「字幕」に切り替えた。フィットネスのインストラクターの声もマイクを使っていないとほとんど聞こえない。人間ドックでは聴覚はいつも成績不良である。

家人は自分より軽度だが、耳鼻科で診察してもらい、左耳にすっぽり入る小さな補聴器を購入して使い始めた。一方で表参道の眼鏡店に行き、赤と白のフチのフランス製眼鏡を買って来た。お洒落してどこかに出かけたいなどと言っている。

自分は都合の悪いことは聞かなくとも良い、と頑なに補聴器は使わないと嘯いているが、いつまでやせ我慢していられるか心許ない。

強度の近視で小学4年生十歳の時から眼鏡は体の一部になっているが、近眼のせいか「老眼(ろうがん)」というのは実感したことがない。だから遠近両用というのはかけたことがない。

老眼ならぬ「老耳(ろうじ)」という言葉は聞いたことがないが、最近は難聴が認知症の原因にもなっているのだと指摘されて話題になっているという。たしかに人と話すのが億劫で「引き籠り→認知症」の遠因には違いない。

眼鏡も補聴器も「身体障害者」から免れる大事な道具だが、いずれも高価で保険の適用外なのが難点である。眼鏡店の店主によれば、補聴器は片耳20万前後のものでないと煩わしくて辛いし、両耳とも使用するのがお薦めという。アイパッドが4台買える。

ついでながら、歯の方は幼少時砂糖の無い時代に育っただからと、虫歯がないと自慢していたのに、手入れも悪いこともあって早々に悪くなった。親知らず以外の歯を2本抜いてブリッジがひとつ入っているが歯医者通いはかかせず情けない。

ふと、自分より年上の画友(女性)が、雑談していたとき「私たちは眼、耳、歯などを順次神様にお返ししていくのよ」、と言っていたことを思い出す。

まさしく眼鏡も補聴器も入れ歯もそれまでの、はかないアンチエイジングだが。さはさりながら。

「晩年様式集 イン・レイト・スタイル 」を読む [本]

大江健三郎。1935年1月生まれの82歳。1959年東大卒。1960年友人伊丹十三の妹ゆかりと結婚。1963年長男光誕生などといった説明はいまさら不要だろう。

ノーベル文学賞受賞作家と並べるのは流石に気がひけるが、自分は1963年卒。1965年結婚。1967年長男誕生。ー同世代の作家だということを言いたかった。

若い頃はよく読んだが、仕事が忙しくなってからはあまり読まなくなっていたのは、サラリーマンの話題とするには適当ではなかったからだろうか。

「晩年様式集 イン・レイト・スタイル」の表題は友人サイードの言「晩年の仕事レイト・ワーク」からというが、相変わらずうまい。「芽むしり仔撃ち」、「遅れてきた青年」、「洪水はわが魂に及び」 、「万延元年のフットボール」など初期作品名がすぐ浮かぶ。

2013年に刊行(講談社)されたこの本を書いたのは、刊行の一年くらい前だろうからたぶん77歳の頃と思われる。今の自分と同じだ。大作家が同じ年の頃にどんなことを考え、書いたか、どんな健康状態か興味が湧くのは自然のことである。まして書かれているのは2011年「3.11」の直後にあたる。

ただ、この本の主題は、作家の小説手法など別のところにありそうだ。残念ながら自分はよく理解できなかった。それほど最近の(晩年の)著作を読んでいないし、良き読者でも無いのだから無理もないと思う。

自分が日々感じている老いや心の変化などでは、作家の言葉に共感するところが多い。

作家は自宅の階段踊り場であの大震災から百日ほど経ったある夜半ふいに涕泣する。

「この放射性物質に汚染された地面を(少なくとも私らが生きている間は…実際にはそういうノンビリした話じゃなく、それよりはるかに長い期間)人はもとに戻すことができない。」と。

あの地震、津波、原発事故の時、自分は何も考えることも出来ず、呆けたように日を過ごした。作家は77歳で当方は作家の5歳下だから、72歳だったということになる。なにげに比べることになる。この時の打撃は作家ほどでないにしても、すべての日本中の人が強烈な衝撃を受けた。これまでの秩序や規範がガラガラと崩れていく、未来への不安が頭を覆う…。

さて、ネットの解説によれば、作家の1999年以降の創作活動は、「宙返り(1999)」、「取り替え子チェンジリング(2000)」、「さようなら私の本よ!(2005)」、「水死(2009)」などで作家自身が「後期の仕事(レイト・ワーク)」と表現しているという。

「後期の仕事」は、ほとんどが作家自身を重ねあわせた小説家・長江古義人をめぐる虚実入り乱れた物語ばかりであるという。

「作家自身をめぐる物語に虚構の騒動を交えて自身の思考を語りなおす、という手法が踏襲されている。(この形式には大江自身も自覚的であり、「水死」の作中にも「老作家のあいも変わらぬ自己模倣」などといった韜晦のような表現がある)。また、全編にわたって先行する文学・芸術などからの放縦な引用に加えて、過去の自作の引用・再話・換骨奪胎・再構築が行われている。」とある。

自分はこれらの著作をほとんどを読んでいないので、言うべき言葉はない。リタイア後読んだ「静かな生活(1990)」と「恢復する家族(1995)」 「ゆるやかな絆(1996)」ーこの2冊はいずれも妻大江ゆかりとの共著ーなどは「後期の仕事」以前のものだ。

よって「後期の仕事をテーマ」にしたこの「晩年様式集」についても語る資格もない。

読みながら、身体的な老いと戦いつつ九条を守る会、原発反対集会などに参加する姿に首を垂れるのみだ。

作家は、「晩年様式集」のなかで、これまで毎年ひとつずつ年齢を重ねている、としか自覚していなかったーが、「僕の年齢認識の変化は、こうなんだ。僕は間近に迫っている八十歳を基準にする。定点とする。ともかく自分の定点から逆算して、あと三年、二年と生きている今をとらえるということです。」と変わってきたという。

自分はかなり前からそうだが、定点は父の死の79歳だ。今やあと二年弱という年になっている。

また、作家は「四年ほど前の、視界が片隅からザーッと崩れる症状(それ以来、二度、三度と再来するので大眩暈と呼んで来た)に襲われた。」と言い、MRI,CT検査の結果、アルコール離脱症状だったと告白している。アルコール依存は原発事故禍、反対運動の疲労、自分の老い、知的障がい者の長男の行く末など悩み事からの酒への逃避の結果だという。

自分は幸にもいままでに大眩暈のような経験がないが、いつかどこかで何らかのカタストロフィが来ると懸念している。この恐怖感は大作家であろうが、凡夫の自分であろうが変わりは無いだろう。

作家は原発などのカタストロフィを語るとき、自らのカタストロフィも重ねているだろうことは何となく感じさせられる。

巻末の詩の最後はそれを感じつつ読んだ。

「ー私のなかで

母親の言葉が、

はじめて 謎でなくなる。

小さなものらに、老人は答えたい。

私は生き直すことはできない、しかし

私らは生き直すことができる。」

暮から正月にかけて、「後期の仕事」を少しずつ読んでみようかという気になっている。