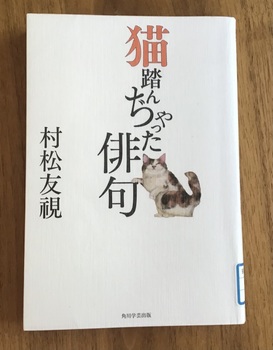

猫踏んじゃった俳句 村松友視 角川学芸出版 2014 [本]

著者は1940年生まれで自分と同年である。同じ紀元2600年(昭和15)生まれ。正確に言えば、4月生まれだから、自分より3か月ほど先輩。同い年だから著書を読みながら著者が今は何歳で、この本を書いたのは何歳でそのとき、一方で自分はあんなことをしていたな、こんなことは考えもしなかったな、といったことを読みながら考える。著者が自分より年上か年下か、幾つぐらいの年齢差があるかは本来なら本の内容とは無関係なことだが、書かれた内容に関係づけてしまうのは多分良くない習癖だし、あまり真っ当な読書とは言い難いであろう。自意識過剰読書である。とは言えどうしても、自分と同じ生年だと何かと妙な気持ちを抱きながら読む。妙な気持ちが何なのかは分からぬ。少なくとも、故人の著書や、極端に若い人の著書を読むのとは明らかな差異がある。同じだけ生きているこの人はこんなことを考えていたのか、といった具合だ。当たり前ながら自分に似たところもあるし、全く異なることも多い。

著者は知られているように、本の出版に携わる編集者出身でエッセイ、小説を書く作家、自称散文家と仰る。江國 滋、半藤一利など出版社出身のこういった方は意外と多い。生年が同じというだけで、サラリーマンを辞めて20年以上何もせず暮らしている、自分とは別の世界に生きる著名人だ。村松友視氏の著書は多い。「私、プロレスの味方です 金曜午後八時の論理」1980、「時代屋の女房」1982 、「アブサン物語」河出書房新社 1995 、「おんなの色気おとこの色気」ランダムハウス講談社文庫 2008等など。最後の「おんなの色気〜」はかつて読んだ記憶があるが、中身はまったく覚えていない。そのほかの著書は未読だ。

さて、「猫踏んじゃった俳句 である。

中野区鷺宮図書館の本棚は基本的には作家別だが、幾つかジャンル別の本棚もある。作家別は苦手で、帰りに俳句などの詩歌棚を覗くのが習慣になっているが、読みたい本はもうあまりない。

「猫踏んぢゃった俳句」は 俳句知らず、俳句を自作しない、従って俳句を論評する力はないと謙遜する著者が雑誌「俳句」に掲載した短文を纏めたもの。著名な俳人とその句を評し最後にその俳人の猫を読んだ句を挙げて評する趣向。著者は内田百間の「ノラや」を愛読書と言って憚らない根っからの猫好きなのである。

しかしこの趣向は少し無理がある。俳人は確かに猫の句をたいてい詠んでいるが、猫にかかる季語(春)は「猫の恋」や「子猫」など少ないし猫だけでは季語ではない。

多くの猫句は恋の猫だからか、その俳人らしさのあふれた名句は少ないような気がする。

採り上げられた幾つかの猫の恋句を挙げればそれは歴然としているだろう。 むしろ猫を詠みながら他の季語を使った句には良句があるような気がする。

例えば漱石の 朝貌の葉陰に猫の目玉かな

(猫の墓と前書きでもないと何のことか不明ながら有名な) 此の下に稲妻起こる宵あらん など。

此の本に出てくる猫の句で、自分が好きなのは次のようなものである。

芭蕉 猫の恋やむとき閨の朧月

万太郎 仰山に猫ゐやはるや春灯

一茶 猫の子がちょいと押さへるおち葉哉

蕪村 順礼の宿とる軒や猫の恋

虚子 白き猫今あらはれぬ青芒

真砂女 恋猫に刃傷沙汰のありにけり

多佳子 恋猫のかへる野の星沼の星

秋邨 百代の過客しんがりに猫の子も

波郷 暫く聴けり猫が転ばす胡桃の音

ちなみに「猫踏んぢゃった俳句」は、現在82歳の村松友視氏が74歳のときの作品。猫に関心があるのだけは自分と共通している。俳句に造詣が深いのに自作しない作家と、何も知らないくせに「俳句もどき」を手すさびでで弄ぶ自分とは大いなる落差がある。

蛇足ながら、「猫踏んじゃった」は、作曲者不詳、変ト長調または嬰ヘ長調の世界中で親しまれている曲。ピアノ・独奏が基本だが、多数のアレンジやバリエーションが存在する(ウキペディア)。著者は猫句を軸にした短文なのでこれを表題に使ったが、その意図、謂れなどに言及していない。例によって斜め読みなので見落としているかもしれないが。日本の詩の冒頭は次のとおり。

ねこふんじゃった ねこふんじゃった

ねこふんづけちゃったら ひっかいた

ねこひっかいた ねこひっかいた

ねこびっくりして ひっかいた

悪いねこめ つめを切れ

屋根をおりて ひげをそれ... あと延々と続くが、何を歌いたい詩なのかよく分からない。詩よりリズムのほうが人の心を捉え世界中の人に愛されているのであろう。

秋声の「爛(ただれ)」と寂聴の「爛(らん)」 [本]

瀬戸内寂聴の小説「爛」は装丁表紙でもRanとローマ字でルビをふって「らん」と読ませているが、徳田秋声の小説「爛」は1913年 初出時の表題が「たゞれ」だった(後に「爛」と改題)というから「ただれ」の読み方であることは明白である。

よって寂聴の方のテーマが高齢女性の性愛を鮮やかで明るいもの(爛漫)として描いたのに対して、秋声の方は小説のテーマを「(糜爛びらんのように)爛れた男女の関係」と表題に込めたと解して良いのだろう。

つい最近図書館の本棚で寂聴の「爛」という表題が目に止まり、その表題にやや違和感を覚えたのでつい手に取り、読んでブログで感想を書いたばかりである。

さて、その後時折り覗く青空文庫で秋声の「爛」を見つけた。これは全くの偶然である。二つの小説は表題が同じなので、目についただけのことで意図して探した訳ではない。

小説家は自分の小説で言いたいことを、表題で一言で表したいのだろうと思うと、小説の表題には気が惹かれ興味も沸くというもの。

寂聴の「欄(らん)」は分かり易い。女性であっても幾つになろうが性愛を愉しんでも良いのよ、と言っているのだろう。あくまで推察だが、自分も若いときは奔放だったし、流石に51歳で得度したのちは現実に行動はしなかったけれど、歳に関係ないものと良くわかります、という感じである。言いたいことは、女性もどんなに歳を取ろうと(幾つになっても)性愛を抑制することは無いのよ、ということであろう。

一方秋声の「爛(ただれ)」は高齢者の夫婦の話ではなく、時代背景は売春防止法(1958)もない、妾なるものがまだ普通に存在していた頃の話で、寂聴が「爛(らん)」を書いたほぼ100年も前の話である。

身請けされた遊女お増が、次々と女に心が移って行く身勝手な男浅井に縋(すが)って生きていくしかない女の生き方を描いた長編小説とされるが、それを爛(ただれ)と表題にして本当のところ作者は何を書きたかったのだろうか。女性の経済的、精神的自立のようなものなら分かり易いのだが、そうでも無さそうで今ひとつしっくりこない。

日本の小説は源氏にはじまって西鶴に飛び、西鶴から秋声に飛ぶと川端康成が言ったとされる。秋声は自然主義小説 私小説の最高峰で漱石、鴎外をも凌ぐという意味の言である。

それが正当な評価かどうか知らないが、それほど徳田秋声(1872〜1943 )はまさに日本の近代文学を代表する作家なのである。

他に「あらくれ 1915」、「仮装人物 1935」 、「死に親しむ 1933 」「 黴 1911」、「縮図 1941」などがあるが読んだことがない。

そんな作家が、たしかに通常の夫婦関係とは言えない妾(のちに後妻)とその旦那の心理を描き、なぜ「爛れ」と表題にしたのだろうか。近代文学、自然主義小説、私小説などに疎いせいか自分にはストンと腑に落ちない。

青空文庫は作中で爛という語をどう使っているか検索出来るので試みた。220ページ余の中に次のとおり4カ所しかない。よほど注意して丁寧に読まないと全部は気づかない。

自分は②を見落とした。

①「青柳は縁の爛れたような目に、色眼鏡をかけて、筒袖の浴衣に絞りの兵児帯などを締め、長い脛を立てて、仰向けに」22p

②「(お雪と青柳の)二人とも、今少し年が若かったら、情死もしかねないほど心が爛れていた。」 19p

③「(お増は)温泉場の旅館に、十幾年来覚えなかった安らかな夢を結んだりした時には、爛れきった霊が蘇ったような気がしたのであったが、濁った東京の空気に還された瞬間、生活の疲労が、また重く頭に蔽っ被さって来た。 」119p

④「花で夜更しをして、今朝また飲んだ朝酒の酔いのさめかかって来た浅井は、爛れたような肉の戦くような薄寒さに、目がさめた。綺麗にお化粧をして、羽織などを着替えたお今が、そこに枕頭の火鉢の前にぽつねんと坐っていた。 」218p

①②の青柳とお雪は主人公ではない。青柳の情婦がお雪で主人公お増の友達という設定だ。二人は脇役であってこの「爛れ」は本題とは直接の関わりは無さそうである。

③のお増は主人公であるが、ここでの「爛れ」は、お増の気持ちが普段爛れ切っていて疲れていることをさらりと言っているように読みとれる。

④の浅井は妻がいるのにお増を身請けし、その後離縁した前妻が狂死してしまう主人公である。ここに出てくるお今は、お増の遠縁の娘で三人で同居しているときに浅井と関係してしまう。お増は何とか嫁に出してしまいたいと腐心するのだ。ここの「爛れ」は酔い覚めの浅井の心理描写だが、三人の爛れた関係をも暗示しているのかも知れない。

このように秋声は「爛れ」を4回しか使わず、もちろんその本質が何かなどと触れず、上手に読者に爛れた男女関係を想像させているというところだろうか。

もとより小説は、従って私小説も身の回りのことを書いて作者が何を言いたいか、読者に考えさせるというものだろう。当然ながら読み手に解釈を任せるということは、読み手によってそれぞれ異なるものになるはずだ。

だからこの秋声の「爛(ただれ)」もどう読むのが正しいか、正解はない。「爛れ」が腑に落ちなかったなら、そのままで良いのだろうと思うしかないようだ。少なくとも「爛」の二つの意味のうち寂聴の鮮やか、爛(らん)ではなく爛(ただれる)の方には間違い無さそうなのだから。

なお、秋声の文体は難しい言葉は少ないが、一文が長いものが多い。時々読み返すことになる。そのせいか独特の雰囲気があるが、それが何かはよく分からない。小説全体もそうなのかも知れぬ。もっとも一作だけで秋声を理解しようということ自体、無理なのに違いない。

小説というものは、随筆などと違い厄介なものだとしみじみ思う。

なお、ネットでこの小説がその後映画化されたことを知った。どんな映画か知る手立てもないが。 若尾文子、田宮二郎主演。